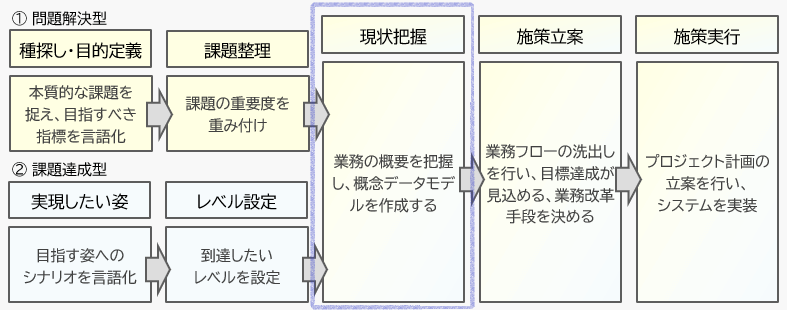

前回の記事では、DXを推進するにあたって、「実現したい姿」を描くことができました。早速、施策の立案・実行と行きたいところですが、その前にとても重要なステップがあります。

それは、「現状把握」です。

テクノロジーを導入する前に、業務のプロセスとデータ構造を正しく理解しておかなければ、施策が的外れになり、期待した成果が得られません。

ここでは、製造業DXにおける現状把握の基本ステップを3つに分けてご紹介します。

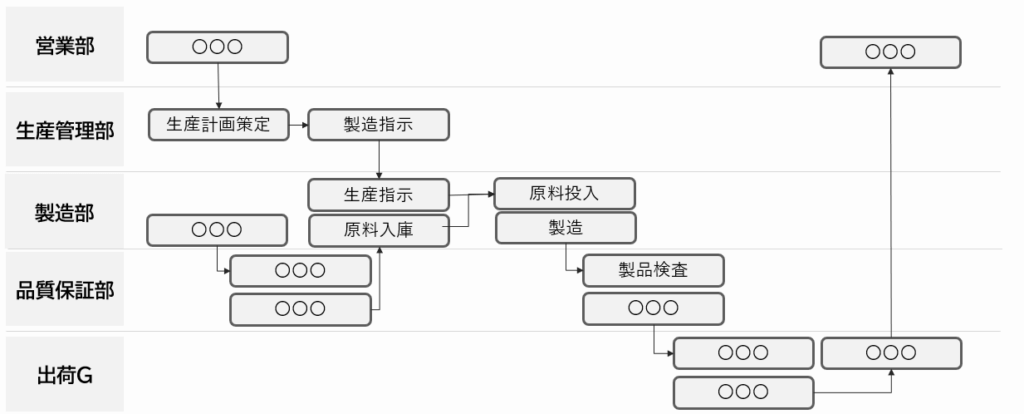

業務の全体概要を図示して、理解する

まずは、業務の全体像を俯瞰することから始めます。営業部、生産管理部、製造課、品質保証など、部門ごとの役割と連携を図式化することで、関係性や業務の流れが明確になります。

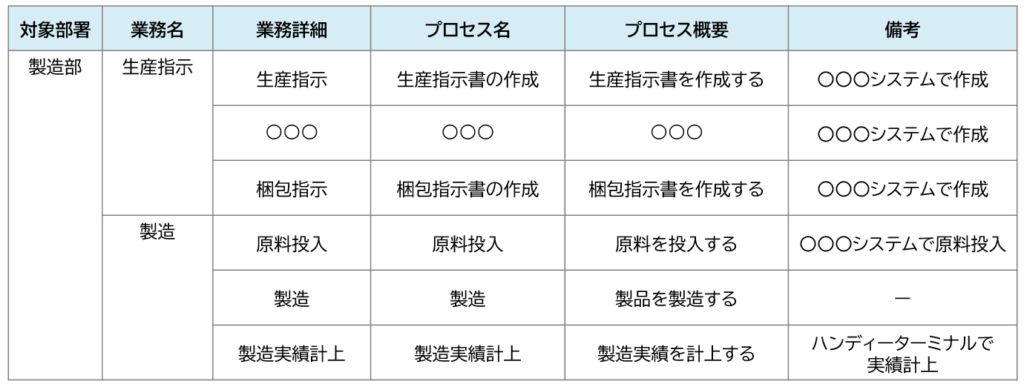

業務プロセスを洗い出し、一覧にまとめる

次に、各業務の具体的なプロセスを細かく分解し、一覧化します。

業務は、表面からは見えにくい細かな手順や判断が積み重なって成り立っています。これらを一覧にして整理することで、次のようなメリットが生まれます。

- 抜け漏れの防止

-

一覧化することで、すべての業務ステップが網羅され、施策の立案時に必要な機能が漏れなく設計できます。

- 業務と機能の対応関係が明確になり、ユーザー視点での使いやすさが向上する

-

どの業務に対して、どの機能が必要なのかが一目でわかり、設計の整合性が取れます。

- 改善ポイントが見える

-

業務の重複や非効率な手順が明らかになり、DXの推進と同時に業務改善が進みます。

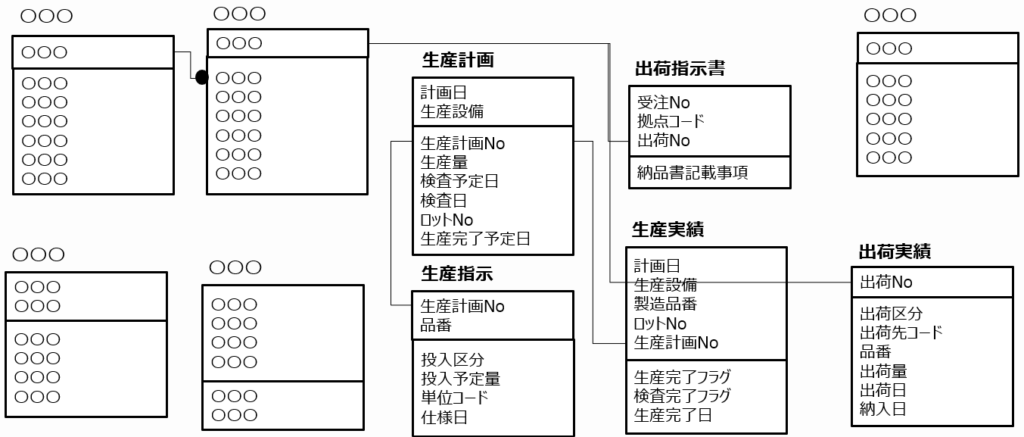

主要なデータ構造を可視化する

最後に、業務で扱っているデータの構造を整理し、業務の成果・プロセスを定量的に把握します。

現状の業務を正確に把握するためには特に重要で、技術的なテーブル設計ではなく、「何の情報が、どういう関係で存在しているか」を人間が理解しやすい形で表現します。

データ構造の可視化は以下の理由から極めて重要です。

- 業務の本質が見える

-

業務は「データのやり取り」で成り立っています。誰が何を登録し、どの情報を参照し、どう判断するか。それを整理することで、業務の本質が浮かび上がります。

- 関係性の抜け漏れを防ぐ

-

現状のデータ構造を正しく把握しておくことで、システム間の連携や将来的な拡張を見据えた設計が可能になります。

- 関係者間の共通理解が生まれる

-

業務担当・経営層・技術者など、立場の異なる関係者が「同じ絵」を見ながら議論できるため、認識のズレが減ります。

まとめ

業務プロセスを正確に把握していないままデジタルを活用して業務改革を行うと、「現場で使えない」「結局Excelに戻る」といった事態になりがちです。

逆に、業務の流れを丁寧に洗い出しておけば、必要な機能が漏れなく実装され、現場にフィットした使えるシステムが生まれます。

次の記事はこちら

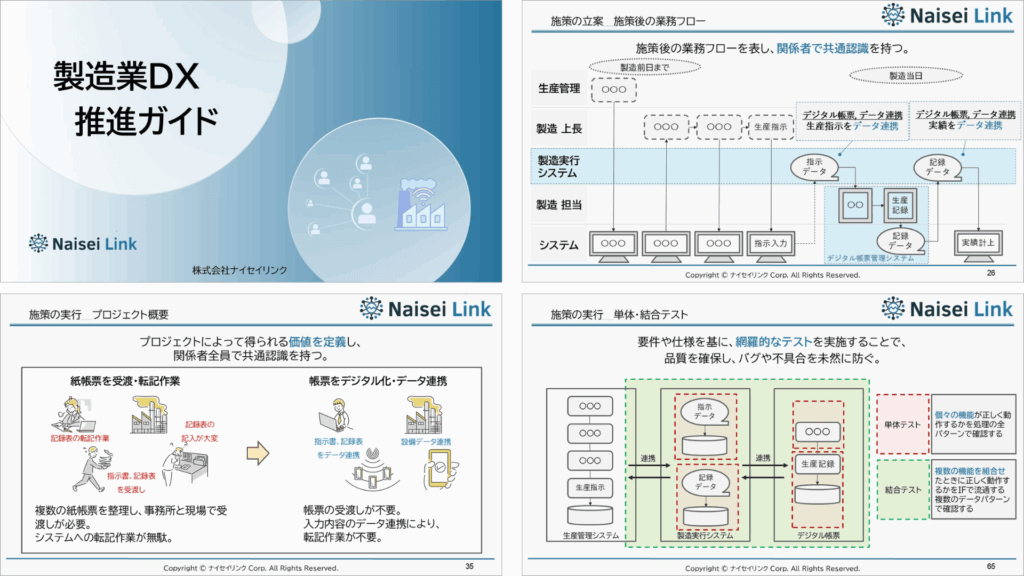

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。