本記事では、製造業のDX実現に向けたITシステムのあるべき姿を、経済産業省のIT政策実施機関であるIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「DX実践手引書 ITシステム構築編」を要約して述べていきます。

IPAは2021年11月、DX未着手・途上企業の担当者を技術的側面から支援するため「DX実践手引書 ITシステム構築編」の公開から始まり、現在は2024年3月に「DX実践手引書 ITシステム構築編 完成第1.1版」として最新版を公開しています。

DXの定義

日本におけるDXは、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を発表したことを契機に広がりを見せています。

そこでのDXの定義は以下とされています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

企業がグローバル競争で今後勝ち残ってゆくために必須の取り組みであるとしています。

出典元:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

DX実現後のあるべき姿

IPAの「DX実践手引書 ITシステム構築編」から製造業DXにおいて重要と考える9つの項目を従来のシステムとDX実現後のあるべき姿で比較した表が以下になります。

| No | 項目 | 従来のシステム | DX実現後のあるべき姿 |

|---|---|---|---|

| 1 | システム構造 | モノリシックなシステム | マイクロサービスアーキテクチャ |

| 2 | データ活用 | 各システムごとに保持 | データ活用基盤 API連携 |

| 3 | APIの活用 | 限られたシステム間連携 | オープンAPIによる柔軟な連携 |

| 4 | インフラ | オンプレミス環境 | クラウドファースト ハイブリッドクラウド |

| 5 | システム開発・組織体制 | IT部門中心の開発・運用 外部委託 | 事業部門との連携 内製開発力の強化 |

| 6 | 業務プロセス | 経験や勘 | データドリブン |

| 7 | セキュリティ | 境界防御中心のセキュリティ | ゼロトラストセキュリティ |

| 8 | マインド | 固定思考 | アジャイルマインド |

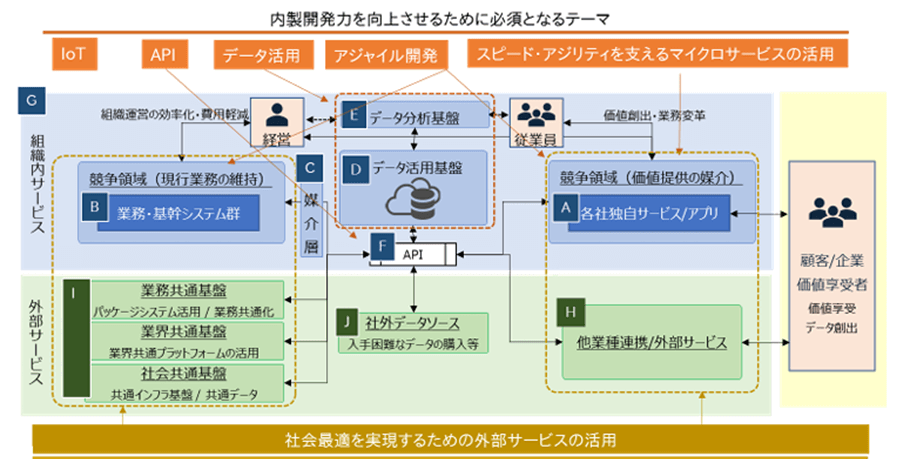

既存のITシステムを有する企業が実現するとすれば、あるべき姿を実現する技術要素群の全体構成は以下となります。

DX実現に向けた各項目の取り組み

IPAの「DX実践手引書 ITシステム構築編」から製造業DXにおいて重要と考える内容を抜粋しています。

1.システム構造

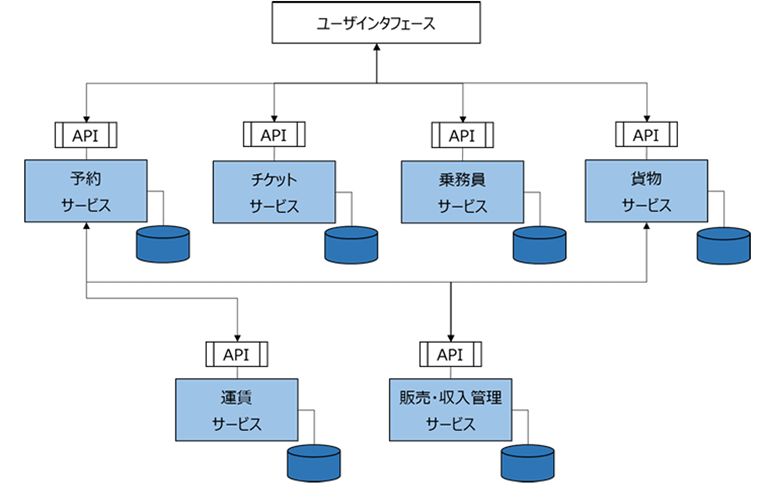

スピード・アジリティを実現するために適したアーキテクチャとして、マイクロサービスアーキテクチャを挙げることができます。

マイクロサービスアーキテクチャとは、1つのアプリケーションを構成する各機能をサービスとして分割し、各サービスが1つのアプリケーションとして動作するようにしながら、それが協調的に作動することで(こうした構成を疎結合という)全体としてやはり1つのアプリケーションとして挙動するように構成するアーキテクチャを言います。

そうしたマイクロサービスアーキテクチャをITシステムにおけるスピード・アジリティの実現に関連する技術として、採り上げる背景としては、(1)モノリス構造の限界、(2)マイクロサービスアーキテクチャを支える技術の整備、(3)開発方法論の確立の3点を挙げることができます。

(1)モノリス構造の限界

ITシステムの複雑化、およびユーザーの要求や市場の変化のスピードが速くなって きたことで、従来のモノリス構造のアプリケーションでは、ビジネス/環境の変化に応える上での課題が、見過ごせないものとなってきたという点です。

例えば、従来型のモジュール化技術によるアプリケーションでは、修正する際に、影響する範囲が複数の範囲に渡って、影響調査/ 修正/テストにかかる工数が増大し、修正内容に比してコストや期間が必要とされるようになってきました。

また、修正後にアプリケーションをリリースする際に、一部の機能の修正に対しても、 他の機能を含めたアプリケーション全体のリリースが必要であるため、リリースに対する作業負荷が増加しています。

(2)マイクロサービスアーキテクチャを支える技術の整備

クラウド基盤の普及:マイクロサービスアーキテクチャを使った開発に必要なインフラ環境を短期間で準備することが可能となっています。

コンテナ環境の整備と機能の充実:アプリケーションの実行環境の仮想化、それを管理する機能により、異なる環境間へのアプリケーションの移行がより容易になっています。

Web API:各マイクロサービスが連携して、動作することを実現するためのインタフェースがWebAPIとなります。汎用性の高いプロトコルとなっており、異なるプログラミング言語で作られたアプリケーション間においても、機能的に連携することができます。そのため、既存のアプリケーションなどの資産の活用や、外部が提供するサービスの利用なども可能となります。

(3)開発方法論の確立

アプリケーションの開発手法として、マイクロサービスアーキテクチャと親和性の高いアジャイル開発の手法が使われるケースも増えてきたという点です。

開発プロジェクト の進め方としても、要件に不確定な要素を含みながら、ビジネス/環境の変化に対する柔軟な対応を行うため、そうした開発の仕方が使われるようになってきています。

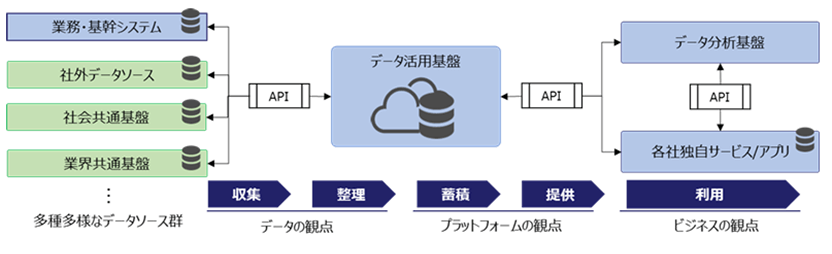

2.データ活用

データの状態はITシステム毎に様々で、必ずしもそのまま活用できる状態にある訳ではありません。また、企業内にデータがあるからといって、内部の人がそのまま参照できるとは限りません。

そのため、データを活用できるようにするためには、データを複数の場所から集め、かつ状態を整え、必要な人が適切なデータを参照できるような基盤が必要となります。

ITシステムは部門ごとに最適化され個別にシステム構築されてしまっているケースが多いため、部門やグループ企業間のデータ連携が難しいといわれています。

加えて、企業の ITシステム導入が進み、複雑化するにつれて、データは複数の IT システムに分散され、どこにどのようなデータがあるのかわからない、データ形式が異なっていて統合ができないなどといった新たな課題が生まれてきます。

データは分析・活用して初め て価値を発揮するものです。

社内、グループ企業内の各所に分散したデータを統合して整理・ 分析を行うためにも、データ活用基盤を中心に、データソースとなる社内外の各システムと API などを通じてデータ連携を行うことを念頭に置いた社内インフラの整備が求められます。

組織を構成する人材の一人でも多くが、データを自由自在に活用できるような人材育成と体制を構築していく必要があります。

有能なデータサイエンティストを雇い、データを使って何が出来るかを社員に見せても、社員が自らデータにアクセスし、データを有効に活用できるよう、データの民主化を実現させなければ意味がありません。

「データを使って何かしたい、価値を生み出したい」と考える組織文化を作るためにも、データそのものの整理と利用環境の改善が必要不可欠です。

3.APIの活用

DXの実践に適しているシステムは、ビジネスモデルやサービスの個々の変化に応じ独立に 俊敏かつ安全にアプリケーション/プログラムを更新できるシステムです。

アプリケーション同士が密結合せず、機能単位で疎結合に分離・独立しており、API等の連携するための技術を活用して、接続/切断が容易に行える必要があります。

従来型のシステムでは、一部の機能改変や機能追加による影響範囲が広く、全ての機能を網羅的にテストし直す必要があり、サービス開発・リリースまでに時間とコストがかかります。

これではDXに求められる俊敏なリリースが難しく、DXに適したシステムとは言えません。

追加開発したシステムが既存システムに容易に接続でき、一部の機能を改変・追加しても、他のシステム・機能への影響が最小限になるような、各機能が疎結合に分離・独立しているシステムが良いとされます。

機能が疎に分割されていると、その機能ごとに十分なテストを行いやすく、かつ 機能内部での更新があっても他の機能に影響を与えることはありません。

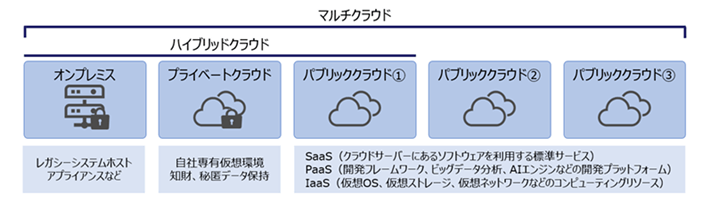

4.インフラ

クラウドのような「拡張(容易)性」、システム環境の立上げ/停止を俊敏に行える弾力的な基盤を備えている必要があります。

例えば、ミッションクリティカルなシステムをプライベートクラウドに、顧客向けのコンテンツ配信基盤をパブリッククラウド①に、またビッグデータ処理をパブリッククラウド②にといったように、各々のクラウドサービスが得意とする分野の機能を選択し、組み合わせることで、コスト効果の高いITシステム体系を主体的に実現します。

5.システム開発・組織体制

事業環境の変化の速度が急速に増している中、企業は、業務におけるデジタルサービスを、その品質を担保しながら、俊敏に対応させ続けなければ競争力を失いかねません。

したがって、企業がDXを持続的に推進するためには、一定の内製開発力を備えることが望ましいです。

これまで多くの企業はデジタルサービスをもっぱら外部委託によって開発してきているが、外部委託開発は正確な伝達や設計実装などに時間がかかりすぎることが問題となります。

さらに、システムの開発を完全に外注頼りにしてしまうと、ロックインやブラックボックスの温床になり費用対効果を悪化させることも考慮すべきであります。

6.業務プロセス

収集したデータに基づいた分析・予測の結果を踏まえてビジネスの意思決定や課題の解決を迅速に実施することをデータドリブンと言います。

これまでの属人的な経験や勘に頼る業務プロセスを可能な限り廃して、大量のデータをリアルタイムに処理・分析し、昨今の複雑化した顧客行動の把握や現場業務の最適化、課題の発見などに活用することが重要です。

7.セキュリティ

従来の境界型セキュリティでは、社内ネットワークを安全とみなし、外部からのアクセスを制限することでセキュリティを確保していました。

しかし、クラウドサービスの普及やリモートワークの増加により、社内外の境界が曖昧になり、従来の方法では十分なセキュリティを確保できなくなっています。

ゼロトラストセキュリティとは、「何も信用しない」という前提で設計されたセキュリティ戦略です。

8.マインド

価値を生み出すにあたって、業務の内容自体が、相対的に不確実性が高い業務へシフトしてきています。

継続的な価値の実現のために、「現状を観察して」「失敗を恐れず」「問題を見つけ」「それに対して、仮説を立て」「関係者と協力しながら」「実際に試して」「試した結果、得られた結果を検証して」「それを元に問題や仮説の見直しを行う」ことを実践できるマインドが重要となります。

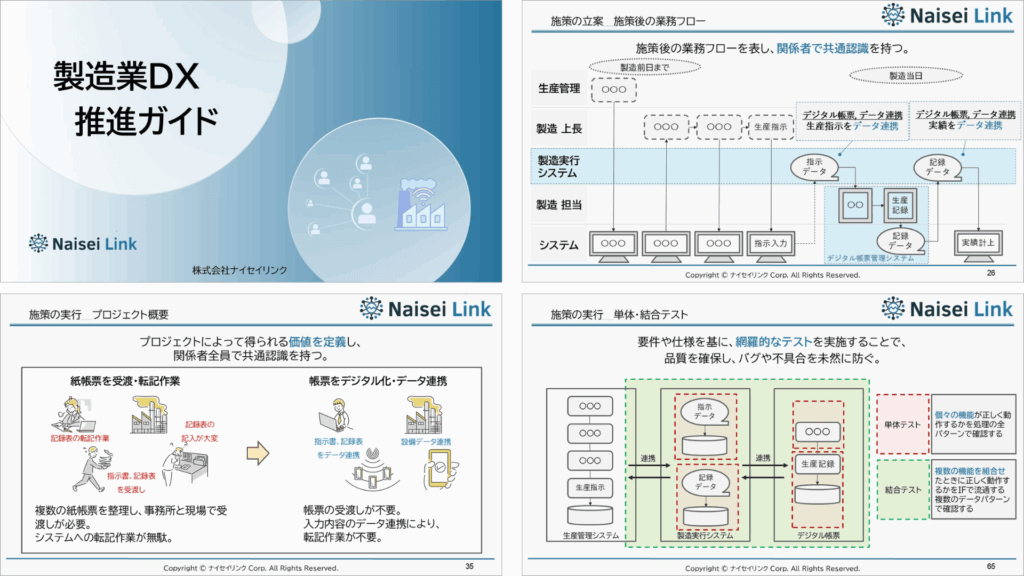

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。

資料ダウンロード

サービスのご案内や製造DXの実践ガイドなどをPDF形式の資料でご用意しています。

お気軽にダウンロードしてご覧ください。

ご相談・お問い合わせ

ご質問・ご相談などがございましたら、どんな小さなことでもお気軽にご連絡ください。