本記事では、デジタルを活用した業務改革の推進で、製造業の収益力を高める戦略を方針としてまとめています。

基本的な方針は、IPAのDX実践手引書をもとにまとめた記事がありますので、ご一読いただけますと幸いです。

デジタルを活用した業務改革の推進において、弊社のコンセプトは次の通りです。

システムありきではなく、現場の人員と業務を主体とした変革を推進する。

製造業において問題となっているITシステムの老朽化による改修コストの増加、運用保守費の高騰による費用対効果の悪化や独自の業務に合わせたアドオン開発によるシステム導入費用の高騰などに対して、解決策を考えていきます。

日本の製造業の強み

日本の製造業はものづくりにおいて、細部の業務に渡って最適化を繰り返し、独自の優位性を築いて強くなってきました。

その背景には、積み重ねの改善文化が深く根ざしています。

- 製造現場の誰もが改善提案を出せるボトムアップ型の仕組み

- 工程ごとに生産効率・品質・安全性を徹底的に見直し

この長年に渡り積み重ねてきた高い効率と品質の業務をシステム側に合わせた結果、業務側が非効率になってしまっては本末転倒です。

デジタルを活用した業務改革は、現場の力をそのまま活かしつつ、テクノロジーで飛躍させるためのものであり、その逆であってはならないと考えます。

現状の問題

外部に丸投げのシステム開発

外部委託によるシステム開発、運用・保守では、出てきた課題のフィードバック、ソフト実装者への正確な伝達や設計実装などに時間がかかり、スピードが低下します。

また、システムの開発を完全に外注頼りにしてしまうと、特定ベンダーの仕様に業務プロセスそのものが縛られ、柔軟性を失い、将来的な選択肢を狭められるリスクを抱えることになります。

さらに、業務のロジックがシステム内部に閉じ込められたブラックボックスとなることで、本来現場が把握・制御すべき知見が見えなくなり、改善サイクルが断絶される恐れがあります。

その結果、継続的な改善や他システムとの連携が困難となり、本来期待されていた生産性向上やコスト削減の効果すら薄れてしまいかねません。

基幹システムの老朽化

システムが老朽化すると、その維持・改修にかかる時間とコストは年々増加していきます。

改修の積み重ねにより構造が複雑化し、仕様の把握が困難になってきます。

さらに、従来のモノリシック構造(密結合された一体型システム)では、部分的な改修でも全体に影響が及ぶため、変化に対する機動性が著しく損なわれます。

また、データの連携や外部システムとの統合が難しく、業務のスピードや柔軟性が求められる時代において、こうした構造は変化への抵抗力となり、結果として業務改革の機会損失や運用コストの増加につながる恐れがあります。

DX推進時の課題

新領域のシステム導入

製造業では、既存の基幹システム(ERPなど)に加えて、今後の競争力強化のために、生産性向上(MES)やデータ活用・分析系などのシステム導入が重要になってきます。

開発コストの低減を図るためスクラッチ開発ではなく、汎用的なパッケージソフトを選択することが多くなりますが、結果的に独自の業務に合わせたアドオン開発が多くなり、導入費用が高額になることがよくあります。

その対策方法としてよく言われるのが、汎用パッケージに業務を合わせてアドオン開発を少なくする。

ですが、基本的には反対です。

基本的にはとした理由は、業務プロセスがマニュアル化されていなく、冗長なステップが多いことや、対象業務が他部門との整合性を欠いており、全体最適の観点で統一が求められる場面などでは、どうしても業務を標準化する必要があるからです。

しかし、製造業で長年磨かれた業務プロセスは、現場の工夫や経験に支えられて築かれたもので、高効率・高品質の成果を生み出す知的資産です。

それにもかかわらず、汎用パッケージに業務を無理に合わせてしまえば、現場の柔軟性が奪われ、対応のための業務変更が逆に非効率を生んでしまいます。

つまり、システム導入の目的である業務改善が、業務改悪につながってしまう可能性があるのです。

導入すべきは、以下のような思想を持ったシステムです。

- 現場業務を尊重する柔軟性

- 工程・担当者ごとの業務特性を支援できる設計思想

- 将来の変化にも対応できる拡張性

「業務に合わせるシステムこそ価値がある」と考えます。

Saas型サービスの活用

Saas型サービスは、オンプレミスやプライベートクラウド環境へのソフト導入に比べて、初期コストの抑制による導入のしやすさや継続的な改善性から業務改革を推進する上で重要な選択肢となります。

しかし、Saasの活用においては、現場の業務要件を満たすかどうかが導入判断の鍵になります。

導入をしたが、独自の業務プロセスに適応するとこができず、結果的に利用がされないといったことが起こり得ます。

SaaSの標準機能で満たせない業務要件については、設定変更やアドオン開発などのカスタマイズにより対応可能な場合も多くあるため、カスタマイズの可否を含めたSaasの選定が必要になります。

対策

システム開発を外部ベンダーに丸投げしない

外部委託ありきではなく、要件定義や設計段階から社内の人材が深く関与し、品質と柔軟性を確保することが重要になります。

そもそも、DXの実現においては、現場の課題やニーズ、自社業務のプロセスを深堀することが重要ですが、それらの本質的な理解を外部の人材に求めることは難しくなります。

社内の人材で現状の把握をしっかり行った上で、必要な機能を洗い出し、どのようなシステム構成にすべきかを検討する要件定義を行うことが求められます。

プログラミングは外部に頼るにしても、開発の上流を社内の人材が担うことで、不要な機能を省いたコストパフォーマンスの高いシステムの構築、選択が可能になります。

内製開発力の強化

すべてを外部委託するのではなく、社内に開発リソースと技術判断力を保持することがシステム導入時のコスト高止まりを抑制し、競争優位に直結します。

業務部門と密に連携し、現場ニーズに即した改善を素早く実装できる内製力の確保が必要不可欠です。

そのためには、自社の企業全体のシステム構成を把握した上で、業務要件を満たすシステム構成を社内の人材で設計できる必要があります。

一からシステム開発できる技術は不要でも、既存システムやSaas製品を自社の業務プロセスに適用でるよう内製でカスタマイズ・運用する技術を保持することが、事業環境の変化に俊敏に対応するための柔軟性や持続的な成長の礎となります。

IPAのDX実践手引書では、内製開発を行う業務のレベルを3つに分解しています。

出典元:IPA「DX実践手引書 ITシステム構築編」

- 自社で開発したものや、外部から導入したものなど、自社システムがどのように構成されているかの現状把握のレイヤー

- どのような事業目標をいかなるシステムの導入で、或いはシステムのどのような新規開発、機能拡充、変更で実現するかの全体構想、意思決定のレイヤー

- 新規開発、機能拡充、変更に関する所要のシステム設計、コーディング(デバッグを含む)、リリース等の作業のレイヤー

このうち、③については、必要な人材量も多く、外部のIT企業の力を借りることは合理的であり、以下の戦略が必要とも述べています。

技術者の育成には時間をかけたOJTを期待しなくてはならないが、このようにIT企業と共にシステム開発を進めていくことは、このプロセスを通して時間がかかる技術の学習、技術的目利き力の習得を実現し、長期的には広範囲な内製力の獲得にもつながると考える。

出典元:IPA「DX実践手引書 ITシステム構築編」

両利き人材の育成

DXの取り組みにおいて、求められているデジタル人材には、もちろんプログラミングができたり、技術に精通していることは重要な要素ではありますが、それだけでは不十分です。

事業や組織を深く理解し、そこにデジタルを組み合わせてどのような未来を描くのかを共有し、 業務現場の人々と対話・議論ができる能力が求められます。

技術と業務の片方ではなく、両方の感度を持つ人材がDXの実現には必要になります。

製造業は特に

製造業は特に、独自の業務プロセスが複雑であるため、事業部門の知識が必須になります。

DXは単発のプロジェクトではなく、継続的な変革活動です。業務とシステムは常に進化する必要があり、表裏一体になってきます。

そのため、これまで通り外部ベンダーにすべてを委ねるやり方では、プロジェクトが失敗に至る可能性が非常に高くなります。

外部ベンダーの業務理解が浅いと期待していたシステムにならないため、独自の業務プロセスを熟知している社内の人材がシステム開発にもっと入り込むべきだと考えます。

弊社が貢献できること

開発ノウハウの蓄積と内製化推進

単なる受託開発ではなく、貴社とともに歩む伴走型の開発支援を通じて、社内に開発ノウハウを蓄積し、将来的な内製化の実現をサポートします。

私たちは、システムありきではなく、現場の人員と業務を主体とした変革を推進することで、継続的な改善を可能にします。

また、伴走中に培った開発ノウハウをドキュメント化してチームに残す仕組み作ることで、知識の共有ではなく、継承することを重視します。

伴走支援が人材育成の場に

技術支援だけではなく、課題に一緒に向き合い、考え、手を動かすプロセスそのものがチーム全体のスキルを底上げする育成の場となります。

初期支援から徐々にフェードアウトしていくことで段階的な自立支援を促すロードマップを設計することも可能です。

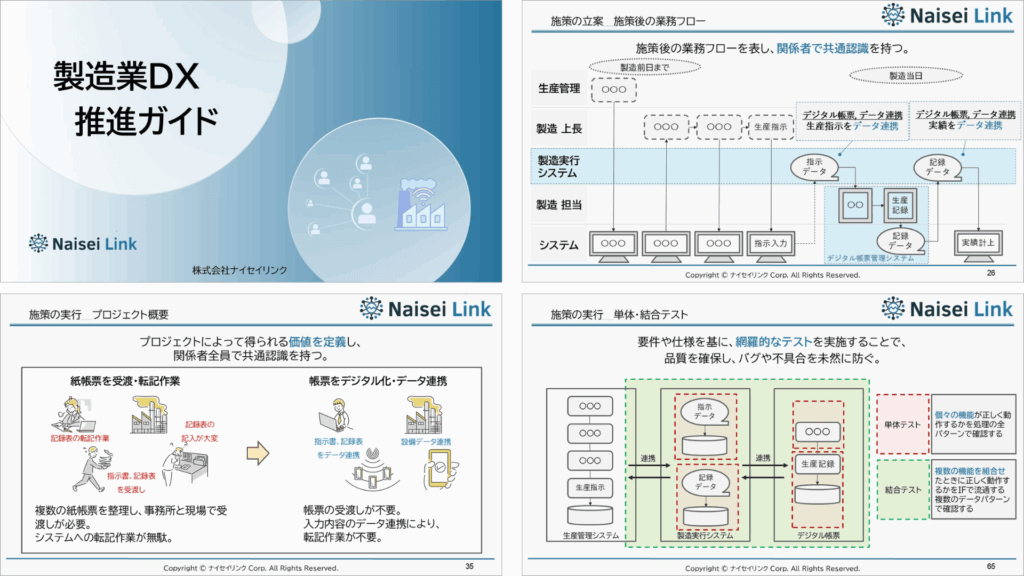

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。

資料ダウンロード

サービスのご案内や製造DXの実践ガイドなどをPDF形式の資料でご用意しています。

お気軽にダウンロードしてご覧ください。

ご相談・お問い合わせ

ご質問・ご相談などがございましたら、どんな小さなことでもお気軽にご連絡ください。