製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや一部の先進企業だけの取り組みではありません。人手不足、グローバル競争、そして顧客ニーズの多様化──これらの課題が複雑に絡み合う中で、DXは企業の生存戦略として不可欠なものとなっています。

特に日本の製造業では、熟練技術の継承やレガシーシステムの限界が顕在化し、「2025年の崖」と呼ばれる危機が現実味を帯びています。こうした状況下で、IoTやAI、クラウド技術を活用したスマートファクトリー化や業務プロセスの再設計は、単なる効率化ではなく、企業の競争力と持続性を左右する重要な経営課題です。

製造業DXは流行語ではなく、時代の要請に応える本質的な変革。今まさに多くの企業がその一歩を踏み出そうとしています。

DXの定義とは

日本におけるDXは、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を発表したことを契機に広がりを見せています。

そこでのDXの定義は以下とされています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

企業がグローバル競争で今後勝ち残ってゆくために必須の取り組みであるとしています。

出典元:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

製造業DXの目的とは

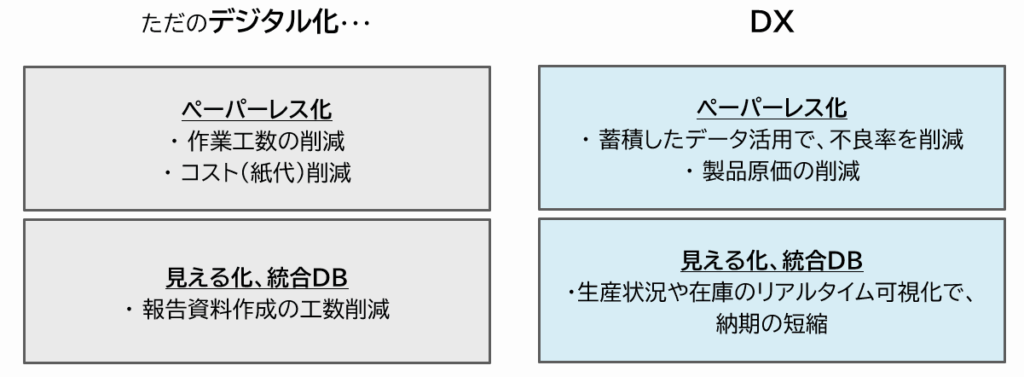

製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、しばしば「ITツールの導入」や「業務の自動化」といった技術的な側面ばかりが注目されがちです。しかし、DXの本質はそこではありません。

真の目的は、顧客と従業員の体験価値を高めることにあります。

顧客にとっては、製品の価格や品質・納期が重要なのはもちろんのこと、柔軟な対応力や透明性が重要になっています。

例えば、リアルタイムでの進捗共有や、個別ニーズに応じたカスタマイズ対応は、DXによって初めて可能になるものです。これは単なる効率化ではなく、顧客との信頼関係を深める手段です。

一方、従業員にとっても、DXは働き方の改善やスキルの可視化・継承を促す大きなチャンスです。属人化された業務を標準化し、データに基づく判断を可能にすることで、現場の負担を軽減し、より創造的な業務へのシフトが実現します。

これは、単なる省力化ではなく、人材の価値を最大限に引き出す変革です。

製造業DXの実現後のあるべき姿を描く

そもそも、DXの定義である「競争上の優位性」や製造業DXの目的である「顧客と従業員の価値向上」はどのように確立していくべきでしょうか。

「あるべき姿」は、業界の理想像や他社事例に盲目的に倣うのではなく、自社の現状や強み・課題に即した形で柔軟に設定することが現実的かつ有効です。

企業ごとに製造プロセス、組織体制、技術力、顧客ニーズは異なり、画一的なDXモデルでは本質的な価値を引き出すことが難しくなります。

特に中堅・中小の製造業では、限られたリソースの中で段階的に変革を進める必要があり、現場の実態に即した「自社にとってのDXのあるべき姿」を明確にすることが、推進の成否を左右します。

では「自社にとってのDXのあるべき姿」はどのように明確にしていったらいいでしょうか。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「DX実践手引書 ITシステム構築編」を参考に「自社にとってのDXのあるべき姿」の方針を明確にすることが非常に有効です。

製造業DXにおいて重要と考える9つの項目を「DX実践手引書 ITシステム構築編」から要約し、従来のシステムとDX実現後のあるべき姿を比較した表です。

「自社はどの項目で変革が必要か」「どの姿が現実的かつ理想的か」を議論することで、方針の選定が具体的かつ納得感のあるものになります。

| No | 項目 | 従来のシステム | DX実現後のあるべき姿 |

|---|---|---|---|

| 1 | システム構造 | モノリシックなシステム | マイクロサービスアーキテクチャ |

| 2 | データ活用 | 各システムごとに保持 | データ活用基盤、API連携 |

| 3 | APIの活用 | 限られたシステム間連携 | オープンAPIによる柔軟な連携 |

| 4 | インフラ | オンプレミス環境 | ハイブリッドクラウド |

| 5 | システム開発・組織体制 | IT部門中心の開発・運用、外部委託 | 事業部門との連携、内製開発力の強化 |

| 6 | 業務プロセス | 経験や勘 | データドリブン |

| 7 | セキュリティ | 境界防御中心のセキュリティ | ゼロトラストセキュリティ |

| 8 | マインド | 固定思考 | アジャイルマインド |

DX施策前にあるべき姿の方針を決めるメリット

- 目的のブレを防ぐ

-

- 方針がないと、DXが「単なるIT導入」や「流行への対応」に終始しがち。

- 「何のためにDXをするのか」「どんな価値を生みたいのか」が明確になり、施策が一貫性を持つ。

- 現場と経営の認識を揃えられる

-

- 方針があることで、現場・IT・経営層が同じ方向を向ける。

- 製造業では、現場の納得感がないと変革が進みにくいため、方針の共有が重要。

- 中長期の投資判断がしやすくなる

-

- DXは一過性ではなく、継続的な取り組み。方針があることで、5年・10年先を見据えた投資計画が立てられる。

次の記事はこちら

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

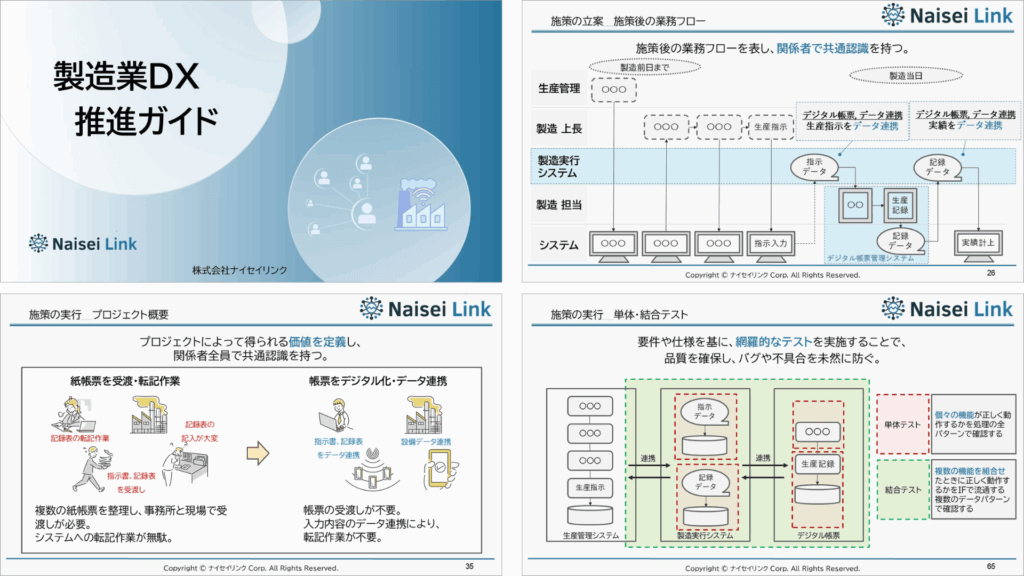

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。