経済産業省のIT政策実施機関であるIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「DX実践手引書 ITシステム構築編」では一定の内製開発力を備えることが重要だと書かれています。

事業環境の変化の速度が急速に増している中、企業は、業務におけるデジタルサービスを、その品質を担保しながら、俊敏に対応させ続けなければ競争力を失いかねません。

したがって、企業がDXを持続的に推進するためには、一定の内製開発力を備えることが望ましいです。

ではなぜ、内製開発力を強化して、システムの内製化を進める必要があるのか。

この記事では、製造業でDXの推進を技術面でサポートした原体験から、システム内製化の必要性について、考察していきます。

現状: 外部に丸投げのシステム開発

スマートファクトリー化を目指す製造業の現場でDXの推進を技術面でサポートしていた中で痛感したのは、導入される業務改善ツールやシステムの多くが高額であるにもかかわらず、期待される改善効果に見合っていないケースが少なくないという現実です。

現場の運用や課題を正しく理解せずにシステムの開発を進めることで、後から重要な機能が足りなかったということが往々にして起こります。

現場の課題に寄り添わず、ツールありきで進められる施策が、かえって製造業の成長を妨げているように感じます。

本来、DXの実現においては、現場の課題やニーズ、自社業務のプロセスを深堀することが重要です。

それらの本質的な理解を外部の人材に求めることは難しくなりますし、ここが曖昧だといくらシステム開発の技術力があっても、プロジェクトは失敗してしまうのです。

システム内製化を進めるべき理由

現場のニーズと課題の理解

DXの実現においては、現場の課題やニーズ、自社業務のプロセスを深堀することが重要です。

外部委託ありきではなく、要件定義や設計段階から社内の人材が深く関与し、品質と柔軟性を確保することが必要とされます。

長期的な技術力の蓄積

システムの内製化を推し進めることで、技術力の蓄積が進み、長期的には広範囲な内製開発力の獲得につながります。

これにより、企業は自社システムを自ら掌握し、持続的なDX推進が可能となります。

保守・運用コストの最適化

外部委託に頼りすぎると、ロックインやブラックボックス化のリスクが高まり、費用対効果が悪化する可能性があります。

システムの内製化を推し進めることで、これらのリスクを低減し、保守・運用コストを低減することができます。

競争力の維持と向上

外部委託では、問題の共有や課題・ニーズの伝達に時間がかかり、競争力を失うリスクがあります。

サービスを迅速かつ高品質に提供し続けるためには、社内の人材で試行錯誤を繰り返しながら高頻度でリリースを行える体制を築いていくことが重要です。

業務に合わせるシステムこそ価値がある

製造業では、既存の基幹システム(ERPなど)に加えて、今後の競争力強化のために、生産性向上(MES)やデータ活用・分析系などのシステム導入が重要になってきます。

汎用的なパッケージソフトの選択が一般的ですが、結果的に独自の業務に合わせたアドオン開発が多くなり、導入費用が高額になることがよくあります。

その対策として、業務をシステム側に無理に合わせてしまえば、現場の柔軟性が奪われ、対応のための業務変更が逆に非効率を生んでしまいます。

導入すべきは、現場業務を尊重する柔軟性を持ち、将来の変化にも対応できる拡張性を持ったシステムです。

「業務に合わせるシステムこそ価値がある」と考えます。

事業や組織を深く理解した社内の人材で現状の把握をしっかり行った上で、必要な機能を洗い出し、どのようなシステム構成にすべきかを検討していくことが、システムの内製化を推し進める第一歩目になります。

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

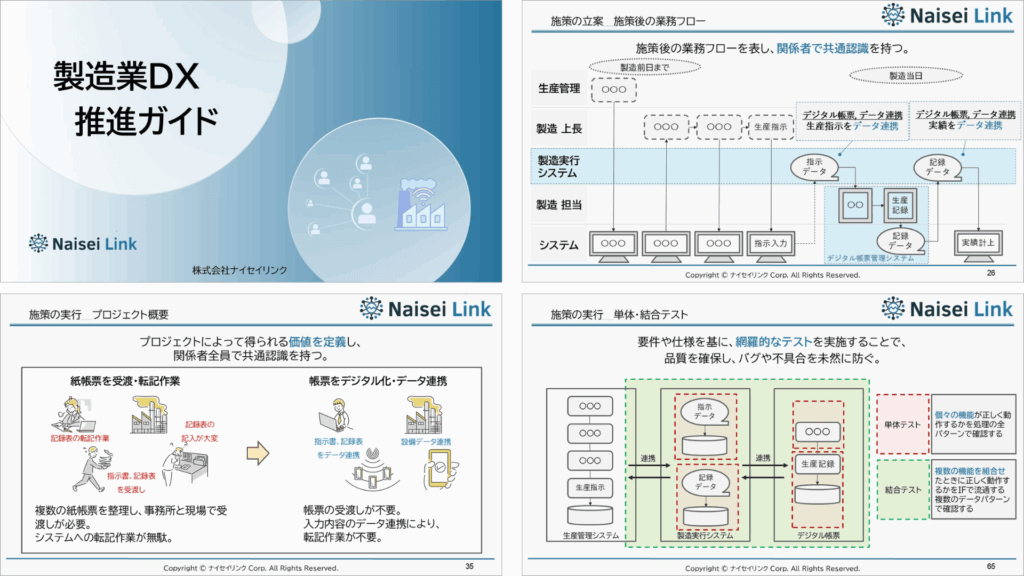

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。