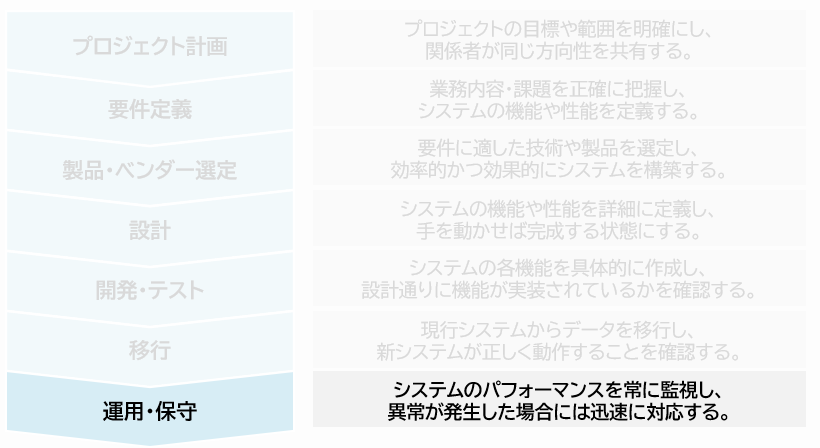

今回は、製造業DXを実現するための「施策実行の7ステップ」の7ステップ目にあたる製造業DXの運用・保守について、詳しく説明します。

いよいよ施策の実行における最後のステップとなります。

製造業DXでは、システム導入後の「運用・保守」が安定稼働の鍵を握ります。単なるトラブル対応ではなく、継続的な改善と予防的な管理が求められます。

この記事では、運用・保守を3つの項目に分類し、それぞれの基本方針について詳しく解説します。

運用管理

インシデント管理

インシデント管理とは、製造現場や関連部門からの問い合わせ・不具合報告を受け付け、その発生から解決・クローズまでの対応状況を一元的に管理することで、DXで導入されたシステムやサービスが安定して運用され、生産活動や業務プロセスが滞りなく継続できるよう支援する仕組みです。

インシデント管理の一般的な流れは以下になります。

製造現場や関連部門からの問い合わせ・不具合報告を受け、インシデントを起票し、分類(QA、障害)を行います。

インシデントの緊急度を影響度と影響範囲から確認し、緊急度に応じて上長に報告をします。

過去のインシデント履歴を検索し、原因や回避策が明確になっている事例の有無を確認します。

過去インシデントの検索結果、原因や回避策が不明であるインシデントの調査を行います。インシデントの復旧方法を検討し、復旧対応を行います。

対処後、サービス利用者の承認を得てインシデントをクローズします。

復旧後に根本原因の究明及び恒久対処が必要な場合には、別途問題を管理します。

ナレッジ管理

ナレッジ管理とは、製造現場や関連部門から寄せられる問い合わせやトラブル対応の過程で得られた知見を、プロジェクトチームや現場利用者に体系的に共有することで、同様の不具合や申請ミスの再発を防止し、業務の標準化と効率化を促進する仕組みです。

ナレッジ管理の一般的な流れは以下になります。

利用者からの問い合わせやトラブル対応の過程で得られた知見を記入します。

情報は正確に記載されているか、難しい言葉が利用されていないかなどを確認します。

プロジェクトチームや現場利用者が見られるように公開を行います。

定期的に公開しているナレッジの見直しを行い、必要があればナレッジの更新または廃止を行います。

問題管理

問題管理とは、製造現場や業務プロセスにおいて繰り返し発生する障害や不具合の根本原因を特定し、恒久的な対策を講じることで、DXで導入されたシステムやサービスの安定性・信頼性を高める仕組みです。

問題管理の一般的な流れは以下になります。

障害インシデントや運用における不具合が上がった場合、問題として起票します。

問題の根本原因の調査を行います。

恒久的な対策を立案し、必要に応じて、問題を解決するために変更・リリース作業を実施します。

対処後、承認を得て問題をクローズします。

リリース管理

リリース管理とは、製造現場や業務プロセスにおいて発生した課題の根本解決に向けて、必要なシステム変更や機能改善を計画的かつ確実に実装するプロセスです。

リリース管理の一般的な流れは以下になります。

リリース手順書を作成し、関連するドキュメントの作成・修正を行い、リリースする日程と時間を決め、関係者に通知します。

検証環境にてリリースを実施します。適用が失敗した場合は、切戻し手順に基づき、元に戻します。

リリース手順書を修正し、再度検証環境にてリリースを実施します。

本番環境にてリリースを実施します。適用が失敗した場合は、切戻し手順に基づき、元に戻します。

リリースが完了した後、正式リリースとし、関係者に通知します。

定常運用

バックアップ・リカバリ

システム導入後の運用リスクを最小限に抑え、万一の障害時にも迅速に復旧できるよう、業務に直結するデータやシステム構成を対象にバックアップ・リカバリ方針を策定し、その頻度や保持期間を定義することで、製造現場の継続性と信頼性を確保します。

一般的なバックアップ・リカバリ対象は以下になります。

| 区分 | 種類 | 頻度 | 方式 |

|---|---|---|---|

| システム | Windows | 毎日(夜間) パッチ適用前 | イメージバックアップ |

| データベース | PostgreSQL | 毎日(夜間) | 論理バックアップ |

| I/Fデータ | CSV | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ |

| 環境定義 | ネットワーク | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ |

| データベース設定 | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ | |

| 業務アプリ | プロジェクト全般 | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ |

| ログ | システムログ | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ |

| プログラムログ | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ | |

| Webアクセスログ | 毎日(夜間) | ファイルバックアップ |

システム監視

システムを安定稼働するための基盤となるサーバーやネットワークの状態を常時監視し、CPUやメモリ、ディスク、通信状況などのリソース使用状況を可視化することで、異常を早期に検知し、現場への即時通知と迅速な初動対応を可能にする仕組みを整備することが重要になります。

これにより、予期せぬシステム停止による生産ラインへの影響を最小限に抑え、継続的な業務遂行を支えます。

一般的な監視対象は以下になります。

| 監視項目 | 監視内容 |

|---|---|

| ログファイル監視 | ソフトウェアが出力するログファイルを監視し、エラーが出力された場合、メール通知を行います。 |

| プロセス監視 | プロセスの起動状態を監視し、指定したプロセスが起動していない場合、メール通知を行います。 |

| ジョブ監視 | ジョブスケジューラのジョブ実行状況を監視し、異常の場合、メール通知を行います。 |

| ネットワーク監視 | ハードウェアの死活監視を行います。応答がない場合、メール通知を行います。 |

| リソース監視 | ディスク使用率等の監視を行います。設定した閾値を超えた場合、メール通知を行います。 |

セキュリティ運用・保守

ウィルス感染や不正アクセス等の多様な脅威に対して、漏れなく・実効性のある対応策を検討します。

製造業DXで導入するシステムに対して、一般的に想定される脅威と対応策は以下になります。

| 脅威 | 説明 | 対応策 |

|---|---|---|

| ウィルス感染 | 本システムに悪意のあるソフトウェアが侵入することで、生産データの漏洩、設備制御への破壊的な影響など様々な事態が懸念される。 | ウィルス対策ソフトの導入 |

| 不正アクセス | サーバの脆弱性を悪用され、不正にログインされること。 | アカウントのパスワード管理 |

| 情報漏洩 | 個人情報など企業にとって機密性の高い情報が外部に持ち出されること。 | 利用者に権限を設定し、アクセスをコントロール |

| 情報改ざん | 正当な運用・管理・閲覧権限を持たない者が、管理者の承認なくこれらのデータを改ざん・変更・削除する行為のこと。 | SQLインジェクション等の悪意あるリクエストの無害化 |

| 過失(誤操作) | 正規の利用者による誤操作が原因で、システム停止・データ消失などの業務影響が発生するリスクのこと | システム的な予防はできないため、操作権限の適正化、教育訓練等で人的ミスの未然防止 |

性能管理運用

製造業DXの推進に伴い、導入する業務システムが安定かつ高効率で稼働し続けるためには、サーバおよびデータベースの処理能力が、現場の業務負荷やデータ量の変化に柔軟に対応できることが不可欠です。

そのため、サーバリソース(CPU・ストレージ等)やデータベースの性能情報を継続的に収集・分析し、業務拡大や処理負荷の増加に応じて、ハードウェアの増強・増設やデータベースチューニングの必要性と最適な実施時期を検討する必要があります。

定期的に収集する性能情報の項目は一般的に以下になります。

| 対象 | 収集項目 | 収集方法 |

|---|---|---|

| サーバー | CPU使用率、ページフォルト数、ディスクビジー率、IOPS、スループット・レスポンスタイム・キャッシュヒット率など。 | パフォーマンスモニタ |

| データベース | 表領域の使用情報 | SQLスクリプト |

| データベース性能情報 | SQLスクリプト |

まとめ

製造業DXの実現は、単なるシステム導入ではありません。

真の価値は「導入後の運用と保守」によって現場に根付き、継続的に成果を生み出すことにあります。

運用・保守は、継続的な改善をしていく上で非常に重要です。現場の声を拾い、体系化し、次の改善へとつなげる姿勢がDXを進める人材には求められます。

現場のリアルに寄り添いながらDXをどう進めるか――そんな問いに向き合い続けたこのシリーズも、ひとまず一区切りです。ここまで読んでくださった皆さま、本当にありがとうございました。

このシリーズが、少しでも現場での気づきやヒントにつながっていたなら、これ以上嬉しいことはありません。これからも、現場からの視点を大切に、共に前へ進んでいきましょう。おつかれさまでした。

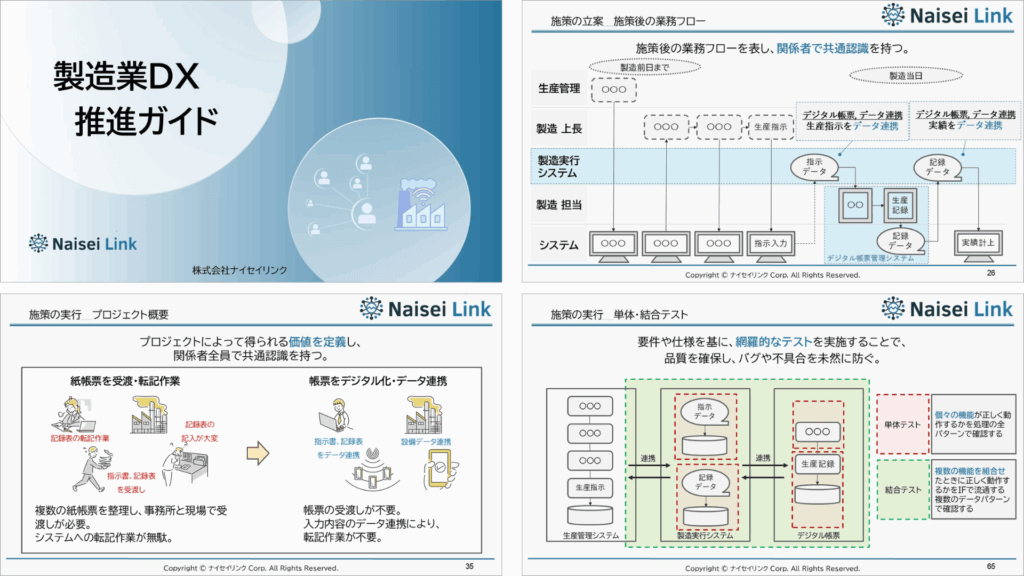

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。