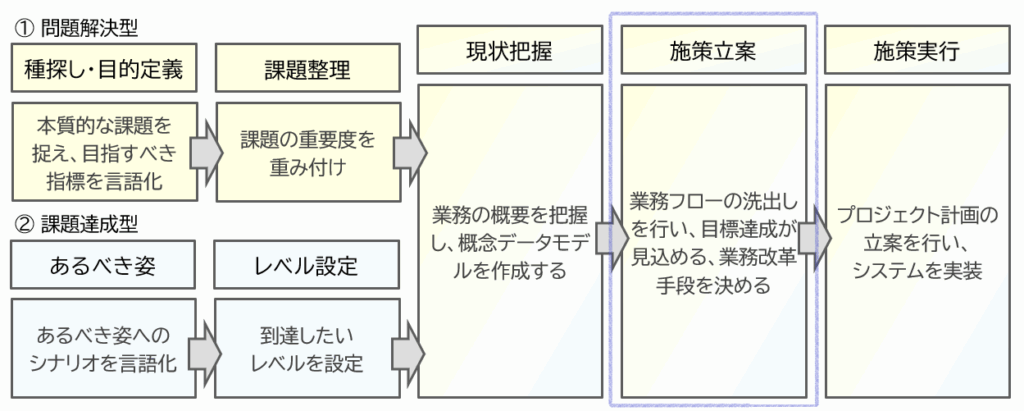

前回の記事まで、製造業DXを推進するにあたっての「あるべき姿」を描き、「実現したい姿」を決め、「現状把握」を行ってきました。そのため、現場の課題を的確に捉えて、現状の業務プロセス、データ構造が明確になっているはずです。

そこで、今回はいよいよ施策の立案を行っていきます。製造業DXを実行可能な改善策へと落とし込むためには、体系的なアプローチが必要です。

現場の声を反映しながら、業務フローの見直し、アーキテクチャ設計、セキュリティ対策までを一貫して進める「施策立案の7ステップ」をご紹介します。

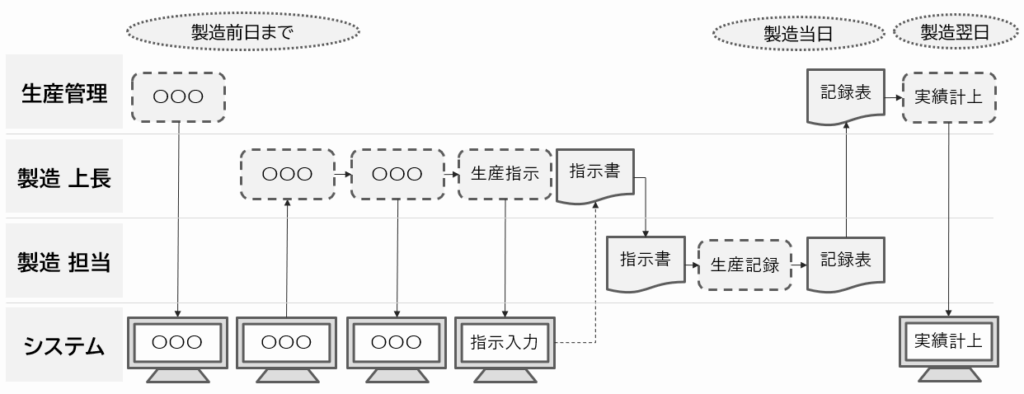

業務フローの洗い出し: 現状を可視化する

まずは、業務に関わる人・システム・手順を整理し、フローチャートで現状の業務の流れを可視化します。

改善対象である業務の全体像を把握することで、新たな課題の発見につながります。

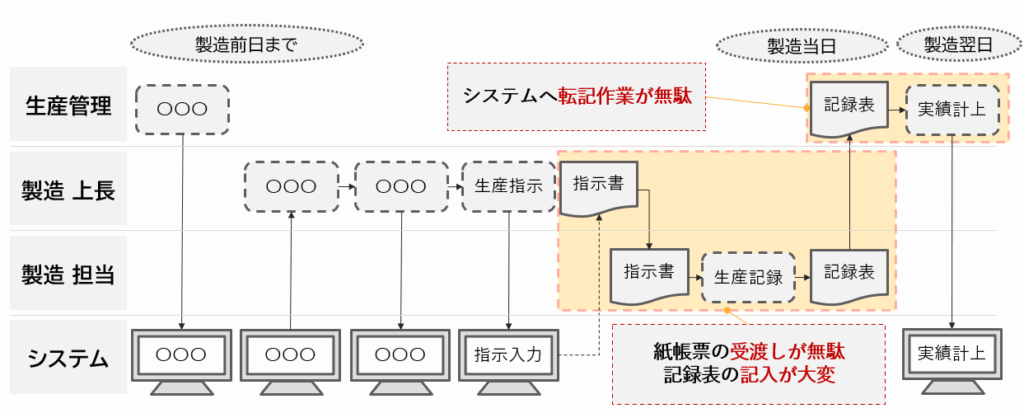

課題の特定と共有: 共通認識をつくる

作成した業務フローに課題を注記することで、関係者間の共通理解が生まれます。

属人化、業務プロセスの遅延、アナログ運用など、現場で感じている「違和感」を言語化することで、改善の方向性が明確になります。

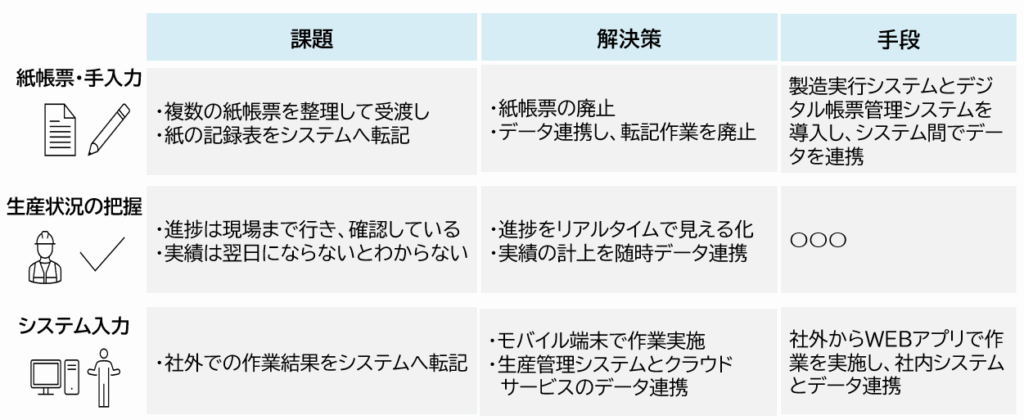

解決アプローチの選定: 課題に応じた手段を選ぶ

課題の種類に応じて、業務手順の見直し、システム導入、データ連携など、最適なアプローチを選定します。技術的な解決だけでなく、運用面の工夫も重要です。

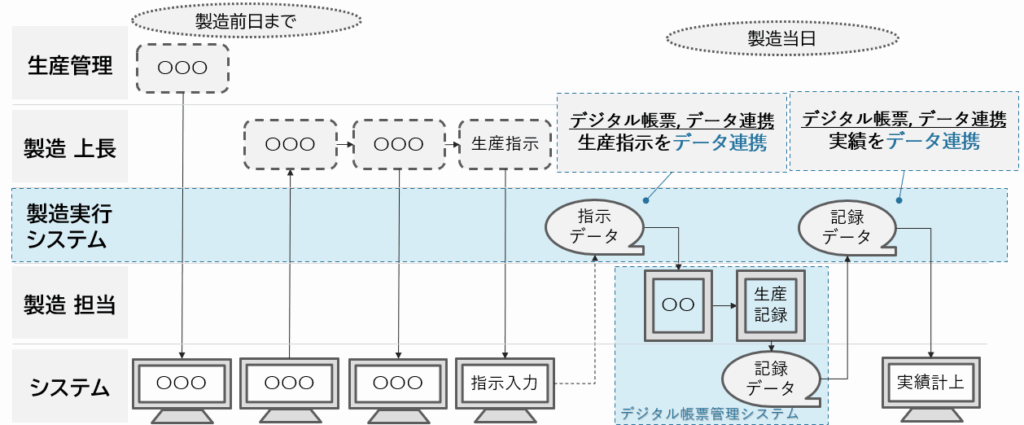

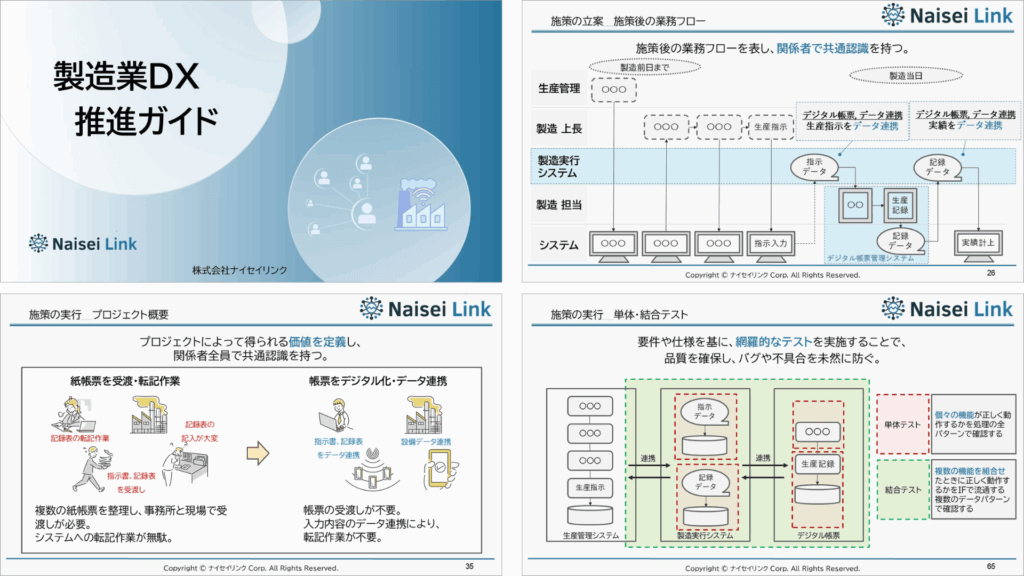

施策後の業務フロー作成: 実現したい姿を可視化する

改善後の業務フローを作成し、関係者で共通認識を持ちます。

関係者の役割を明確にすることで、導入後の混乱を防ぎ、スムーズな運用につながります。

効果の試算: 定量的に評価する

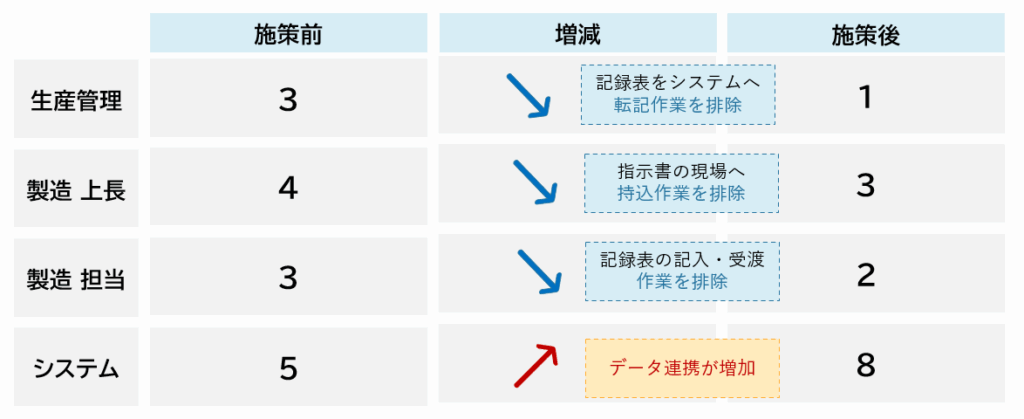

施策の前後で処理時間や作業工数を比較し、プロセス数が減っているかを確認します。

これにより、施策の妥当性を客観的に評価できます。また、システム処理のデータ連携によるプロセス増加は、速度と正確性が向上していることになります。

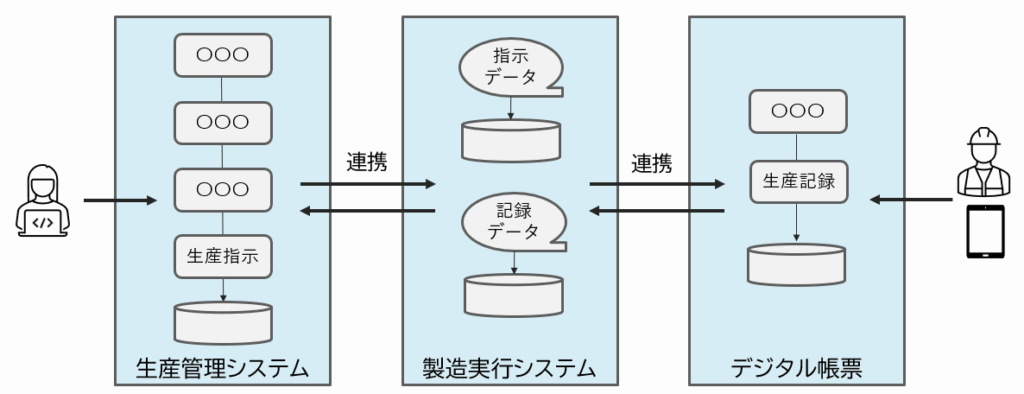

アーキテクチャの設計: システム連携を図解する

既存システムと新規導入システムの連携を図解し、各システムの役割とデータの流れを明確にします。

また、将来的な拡張性・保守性の観点から、問題発生時の原因特定が早くなります。どのシステム・どの連携部分に問題があるかを即座に特定することができます。

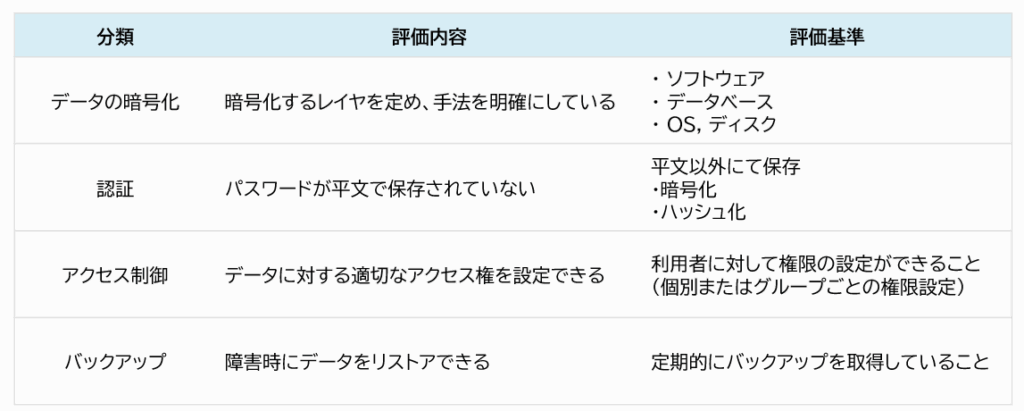

セキュリティ対策: リスクとコストのバランスを取る

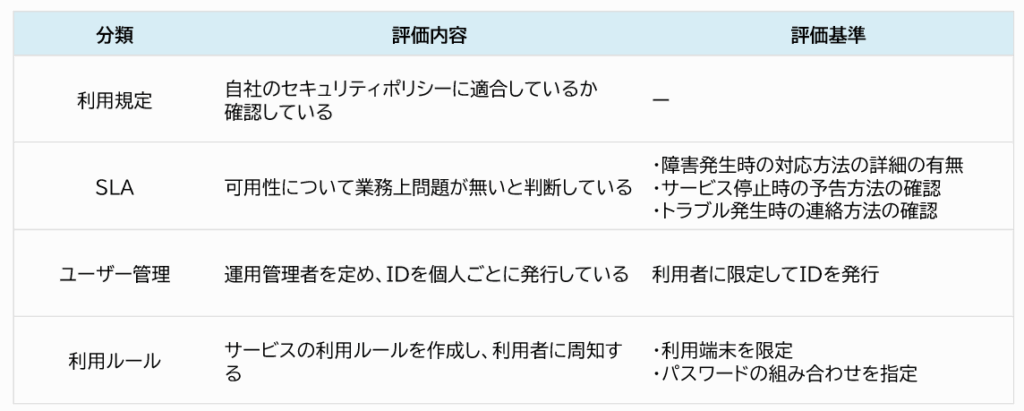

セキュリティ対策は「どのような形でシステムを運用するか」によって、確認すべき項目や責任の所在が大きく変わります。

自社開発のアプリケーション側でのセキュリティ対策を検討する場合、対策にかかるコストと被害のリスクはトレードオフとなります。

外部サービスを利用する場合は、契約前にセキュリティ要件を確認し、自社のセキュリティ基準を満たしているかを確認します。

まとめ

施策立案は、現場の課題を丁寧に拾い上げ、それを技術と運用で解決するプロセスです。

業務改善は一度きりではなく、継続的な取り組みが求められます。だからこそ、施策の立案には「関係者間の共通認識」が、現場に寄り添った改善では欠かせません。

次の記事はこちら

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。