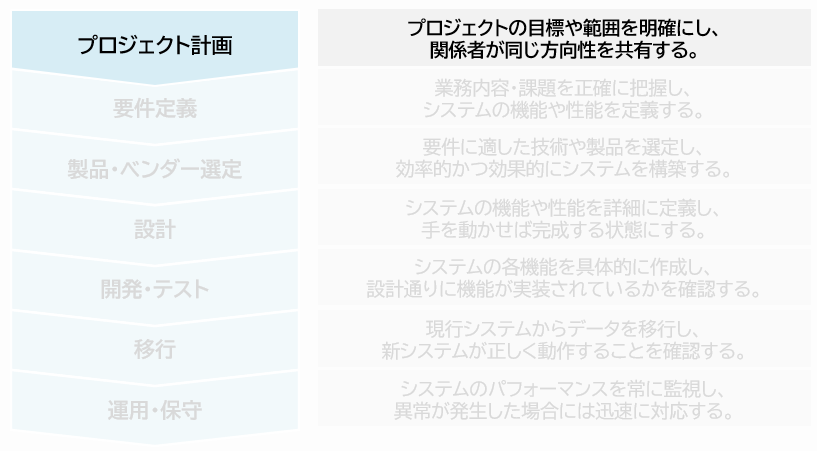

今回は、製造業DXを実現するための「施策実行の7ステップ」の1ステップ目にあたるプロジェクト計画について、詳しく説明します。

プロジェクトを円滑に進めるためには、明確な計画書の作成が欠かせません。関係者全員が同じ方向を向いて動けるようにするためにも、計画書は「道しるべ」としての役割を果たします。

この記事では、プロジェクト計画書を作成する際に押さえておきたい基本構成と、そのポイントをご紹介します。

プロジェクト計画書の構成を決める

まずは、計画書の全体構成を決定します。プロジェクトの目的や体制、スケジュール、役割分担など、必要な項目を整理することで、抜け漏れのない計画書が作成できます。

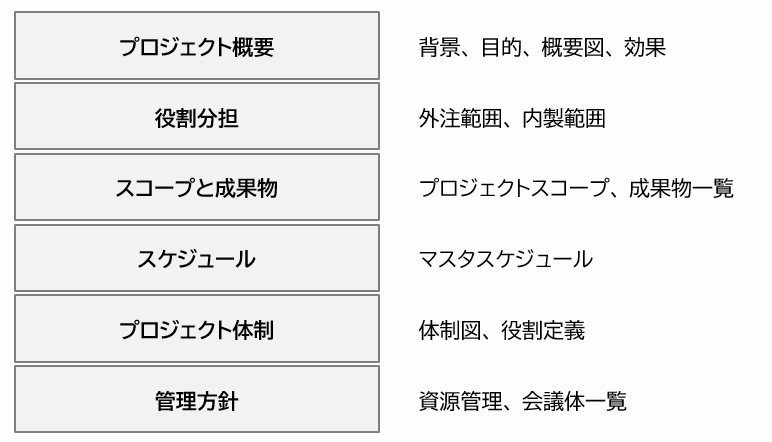

おすすめの構成は以下の通りです。

プロジェクト計画書の内容例

プロジェクト概要

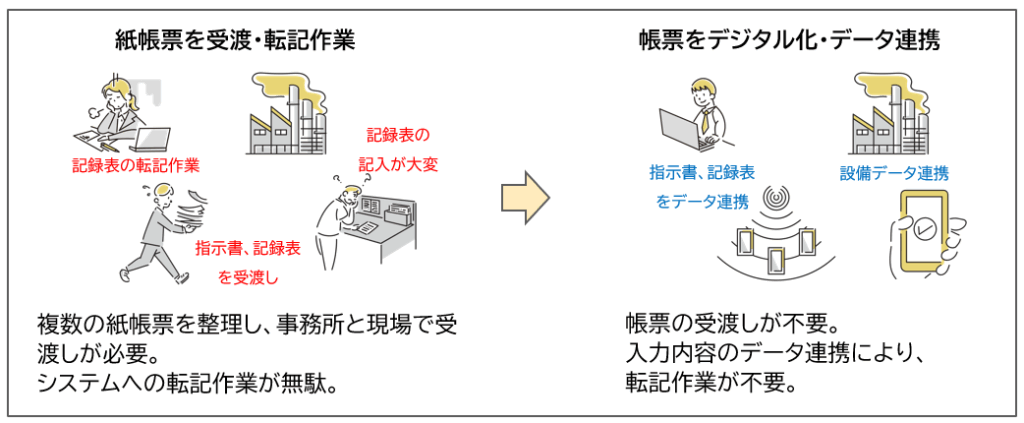

プロジェクトが「何のために存在するのか」「どんな価値を生むのか」を明確にすることが重要です。

関係者全員が共通認識を持つことで、意思決定や優先順位の判断がスムーズになります。

役割分担

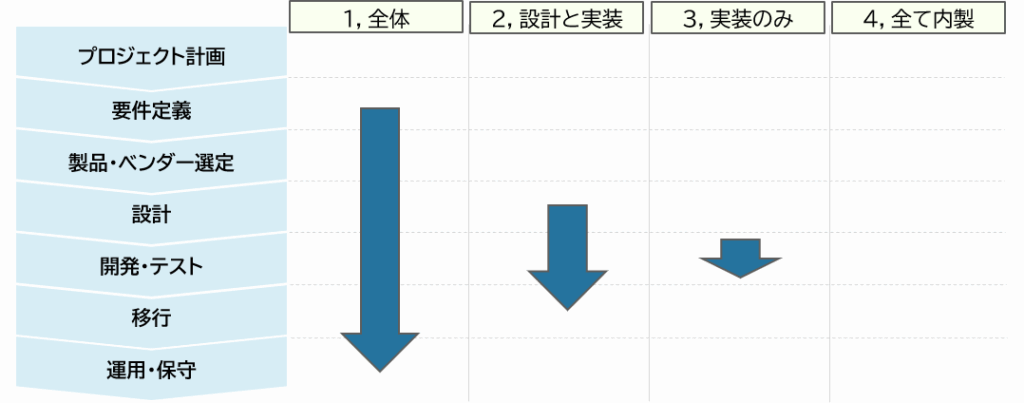

プロジェクトの難易度や専門性に応じて、必要であればITベンダーなど外部パートナーへの外注範囲を決めます。

しかし、外注する際は、「すべてを任せる」姿勢ではなく、要件定義や運用方針など、業務理解が必要で重要な意思決定は自社で担うべきです。

そのため、以下の図から「1,全体」を除いた「2,設計と実装」、「3,実装のみ」、「4,全て内製」から選択することが重要です。

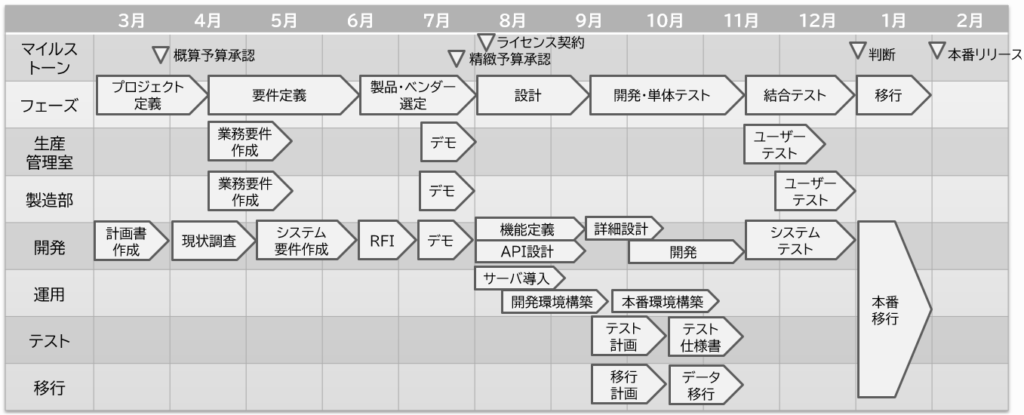

スケジュール

計画の遅れを防ぐためには、要件定義やテストフェーズに十分な時間を確保することが重要です。

関係者が多く関わる工程ほど、調整に時間がかかるため、余裕を持った計画が求められます。

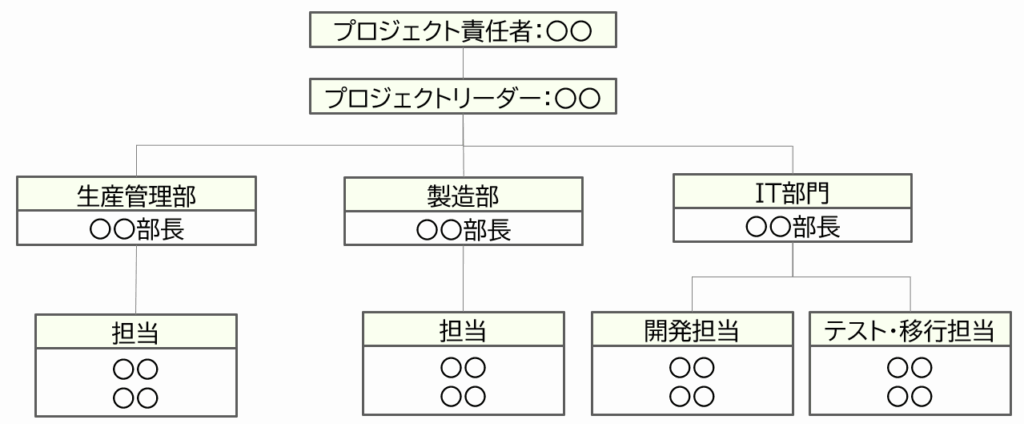

プロジェクト体制

誰がプロジェクトに関わるのかを明確にし、連携体制を整えます。

関係者の役割や報告ラインを整理することで、情報共有や意思決定がスムーズになります。

まとめ

プロジェクト計画書は、単なる書類ではなく「道しるべ」としての役割を果たします。

しっかりと構成を練り、関係者との認識を合わせることで、スムーズな進行と成果の最大化が期待できます。

次の記事はこちら

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

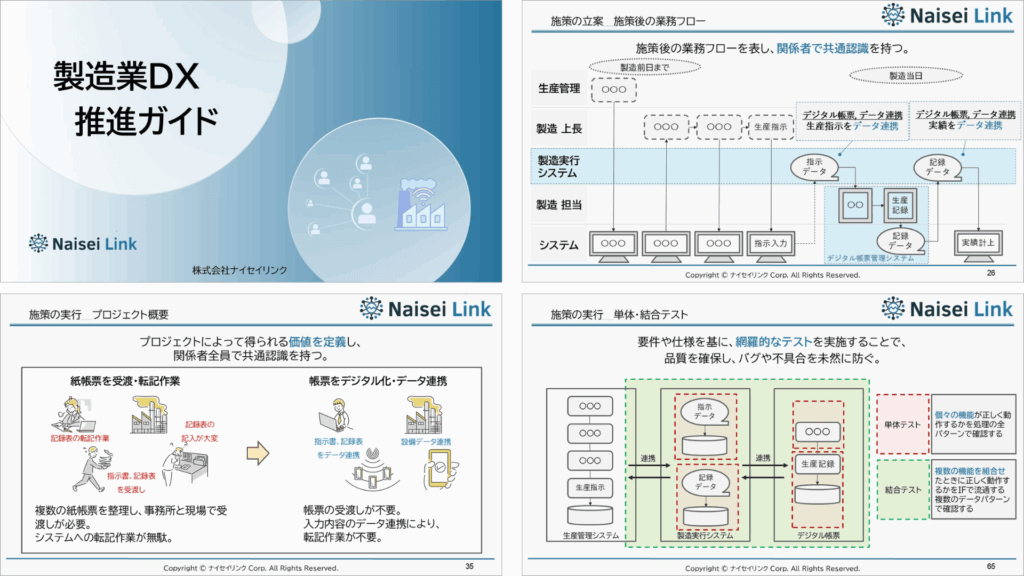

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。