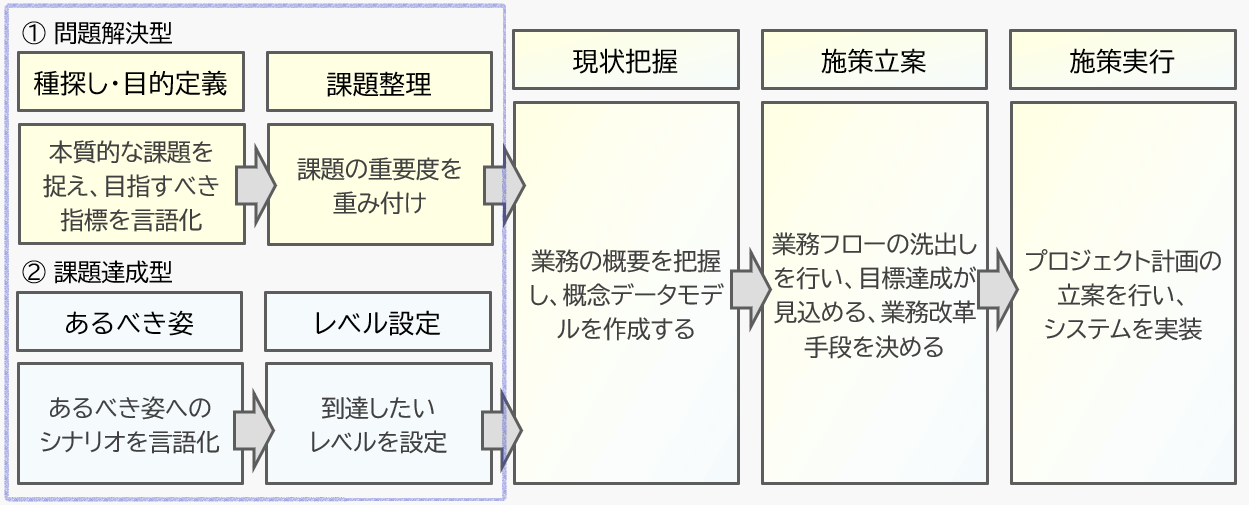

製造業でデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するにあたって、「実現したい姿」を描く際に、短期的な視野と長期的な視野の2通りの決め方があると考えています。

そもそも私たちは、製造業DXの進め方を5つのステップに分けて捉えています。

これらのステップを順に踏むことで、単なるデジタル化ではなく、本質的な変革を実現することが可能になるからです。

今回は「実現したい姿」を描くために、以下の青枠のステップについて具体的に解説していきます。

実現したい姿を決める2つのアプローチ方法

製造業におけるDXは、単なる技術導入ではなく、業務の在り方や価値提供の仕組みそのものを見直す取り組みです。

そのため、「DXで何を実現したいのか」という目標設定は、成功の鍵を握る重要なステップです。

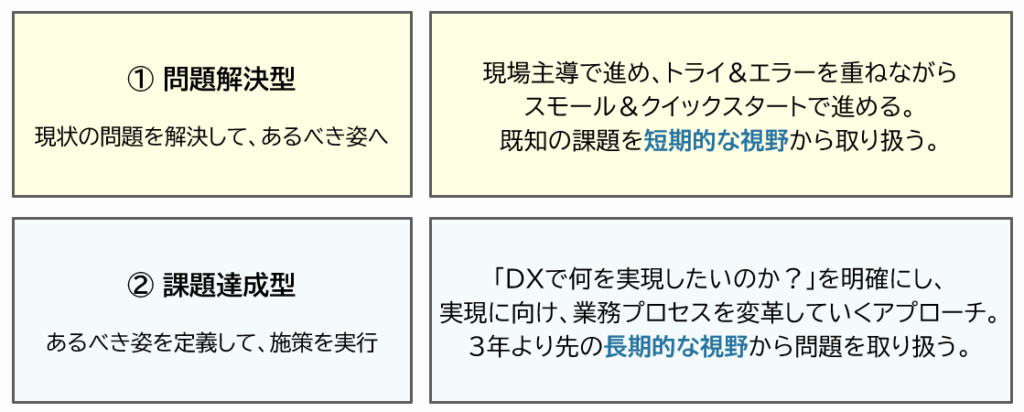

この目標設定は、①問題解決型(短期的な視野)と②課題達成型(長期的な視野)の両面からアプローチすることが不可欠です。

短期的な視野で現場の信頼を得ながら、長期的な視野で企業のあるべき像を描きます。

この両輪をバランスよく回すことで、DXは単なる改善活動にとどまらず、企業の持続的な成長戦略へと繋がります。

問題解決型アプローチで推進する方法

問題解決型は、現場の声を起点にした現在浮き彫りになっている課題を短期的な視野から取り扱うアプローチです。

小さな成功体験を積み重ねることで、社内の理解と協力も得やすくなり、結果として大きな変革へとつながっていきます。

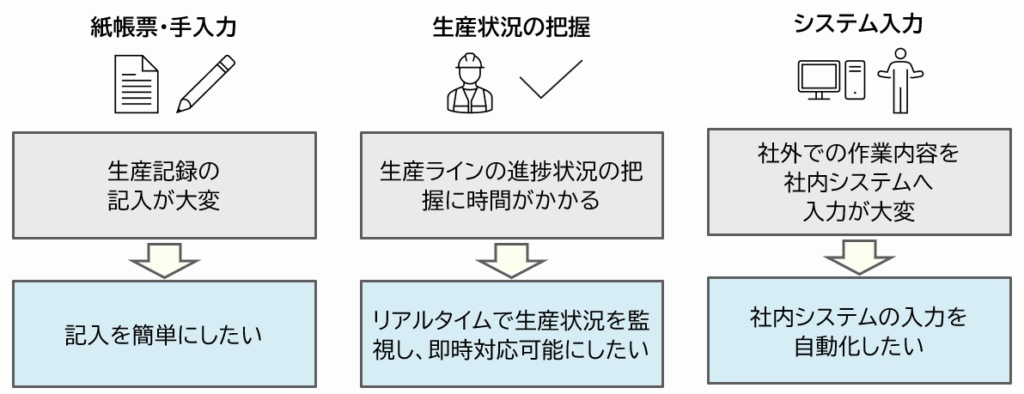

DXの種を探す

対象部署の業務を棚卸しし、アナログ作業に注目して紙や手作業で行っている業務を洗い出します。

特に、時間や人手がかかっている作業は、改善の余地が大きいポイントです。以下のステップで進めます。

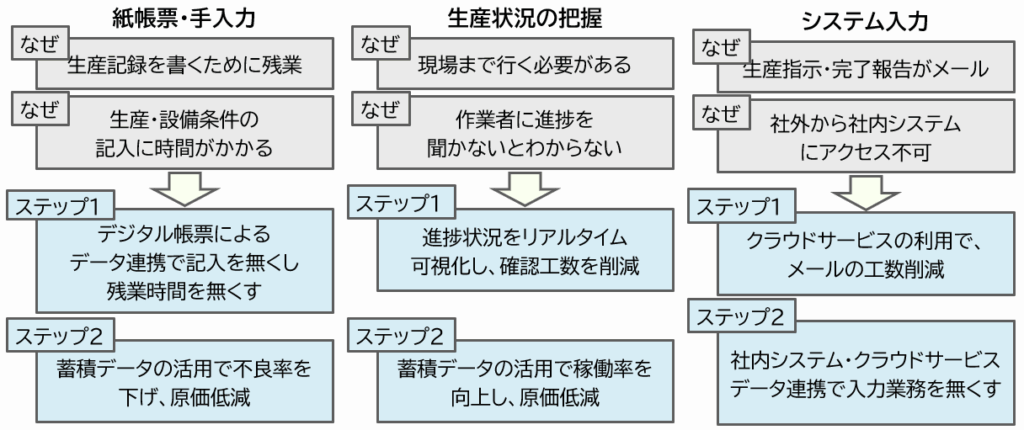

目的を考える

表面的な課題にとらわれず、本質的な問題を見極めるために「なぜこの作業が必要なのか?」を繰り返し問いかけます。これにより、改善の方向性が明確になります。

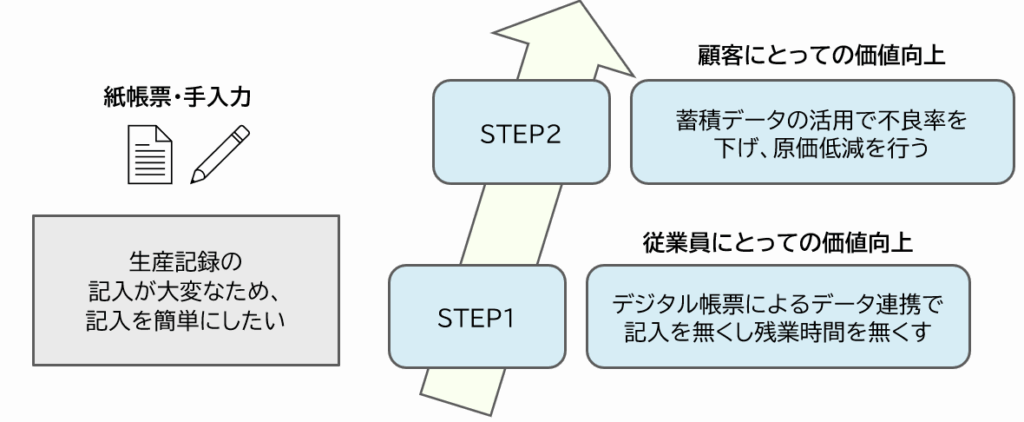

また、改善の方向性は単なるデジタル化ではなく、原価低減や作業自体の削減など顧客・従業員の価値向上に繋げることが重要です。

目的を決める

いきなり全体を変えるのではなく、まずは一部の業務や部署で小さく始めることで、投資を分散し、失敗のリスクを抑えます。

効果を試算する

改善候補の課題を一覧化し、工数削減効果や精度向上、顧客満足度などの観点から重みづけを行います。こ

れにより、優先順位が明確になり、効果の高い施策から着手できます。

課題達成型アプローチで推進する方法

課題達成型は、3年より先の長期的な視野から問題を取り扱うアプローチです。

単なるツール導入ではなく、「あるべき姿」から逆算して施策を設計するのが特徴です。以下のステップで進めます。

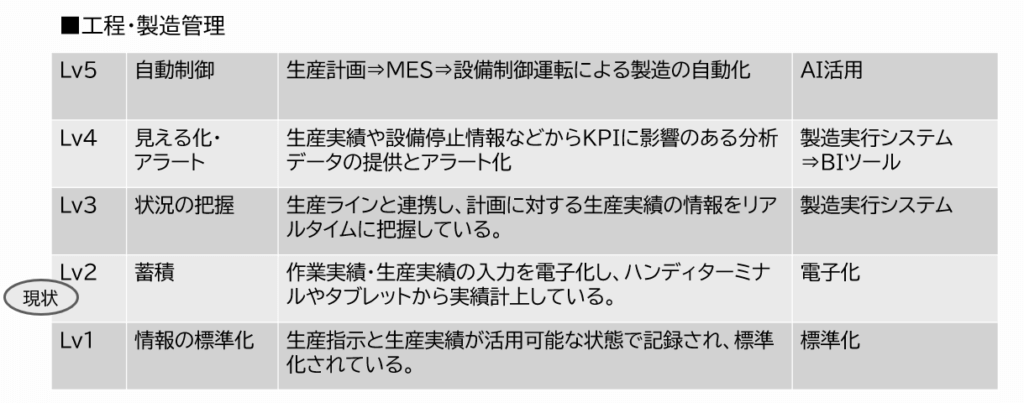

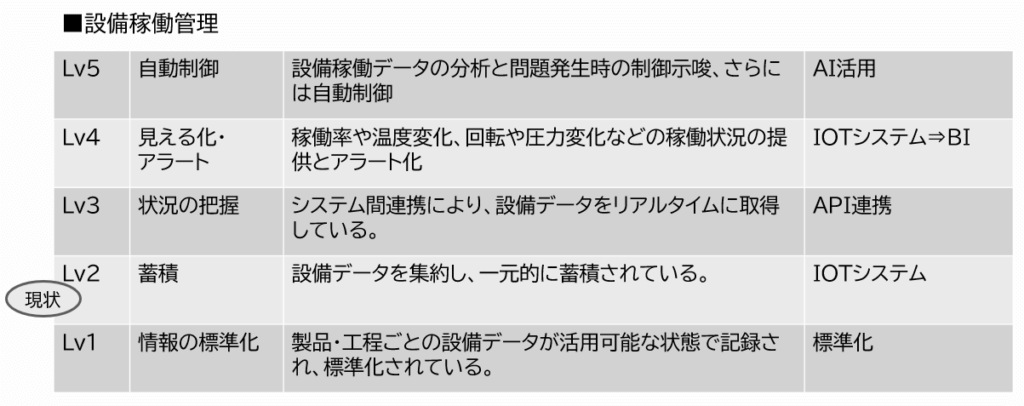

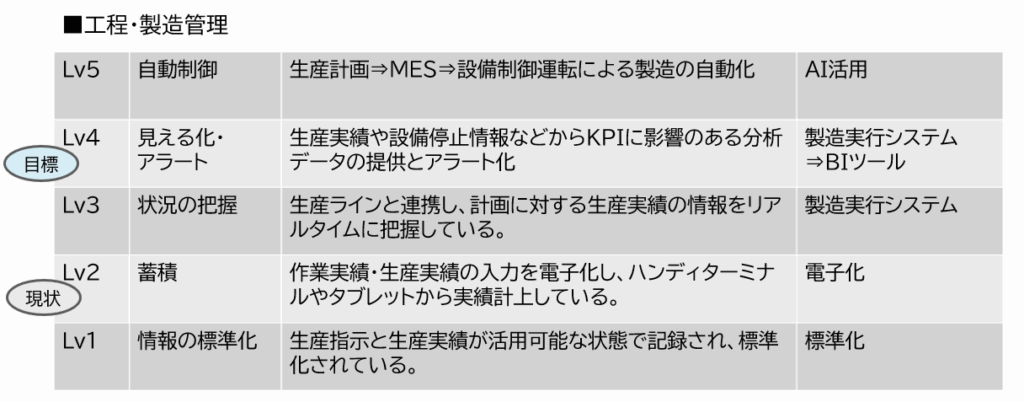

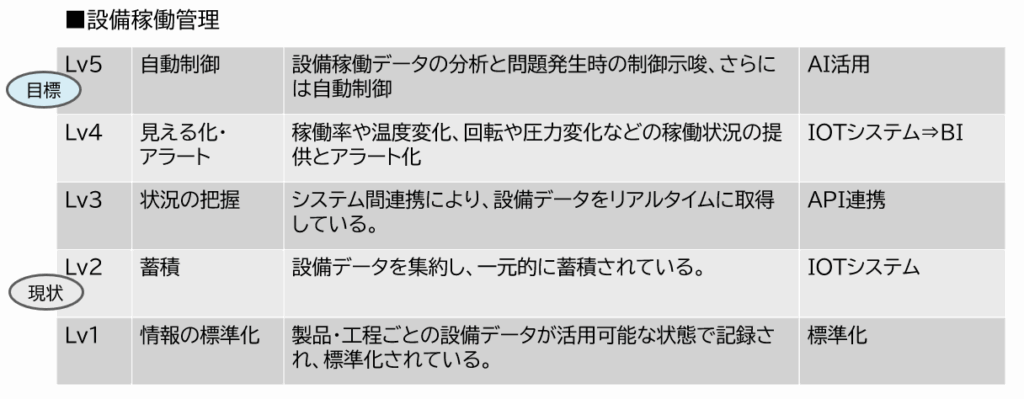

対象の業務・プロセス毎にあるべき姿を定義

まずは、改善対象の業務で企業としてどんな姿を目指すのかを明確にし、現状はどのレベルにいるのかを把握します。

この段階では、理想の業務像や組織像を描くことが重要です。業務の在り方や組織の方向性は企業ごとに異なるため、ツールありきで施策を立てると本質を見失いがちです。

到達したいレベルを設定

次に、業務プロセスごとに「どのレベルまで改善したいか」を設定します。

段階的なレベル設定を行うことで、長期的なロードマップが描けるようになり、必要な施策やツールが自然と見えてきます。

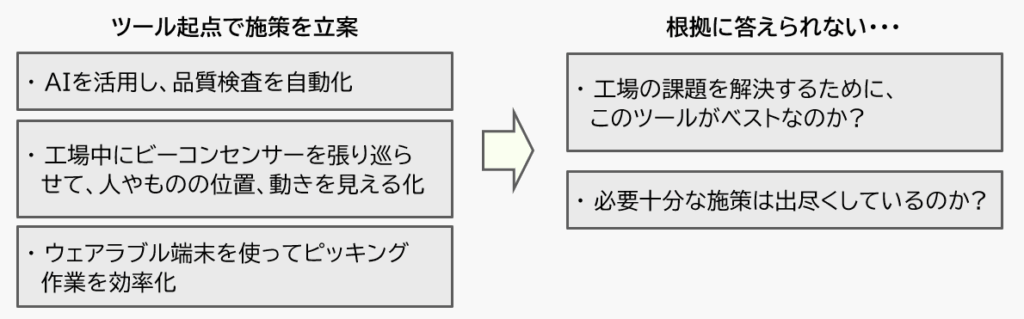

よくある失敗例

企業が抱える経営課題や業務の在り方は、規模・組織文化によって大きく異なります。

そのため、汎用的なツールや流行のソリューションを起点に施策を立案してしまうと、現場との乖離が生じ、期待した成果が得られないケースが少なくありません。

DXの取り組みは「どんな課題を解決したいのか」「どんな姿を実現したいのか」という目的から逆算して設計すべきものです。ツールはあくまで手段であり、目的に沿って選定・活用されるべきです。

次の記事はこちら

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

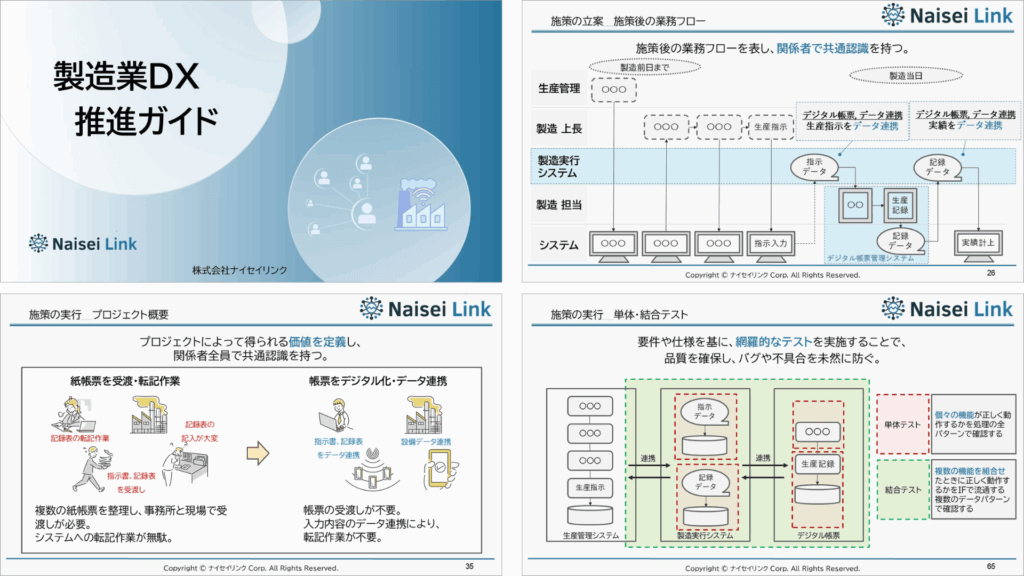

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。