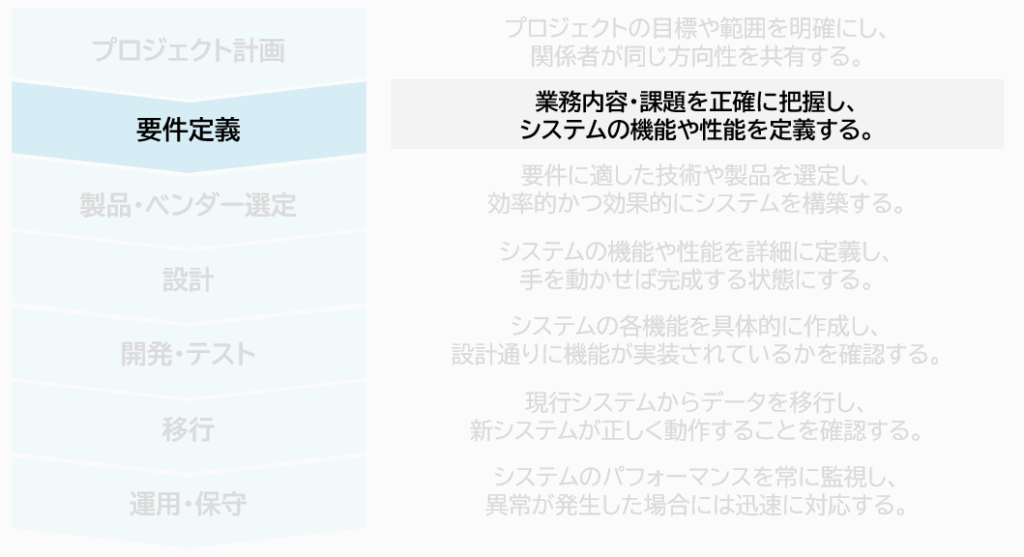

今回は、製造業DXを実現するための「施策実行の7ステップ」の2ステップ目にあたる製造業DXの要件定義について、詳しく説明します。

施策を成功に導くためには、業務内容や課題を正確に把握し、それに基づいたシステムの機能・性能を明確に定義する「要件定義」が欠かせません。

この記事では、要件定義の実施から成果物の作成まで、具体的なステップをご紹介します。

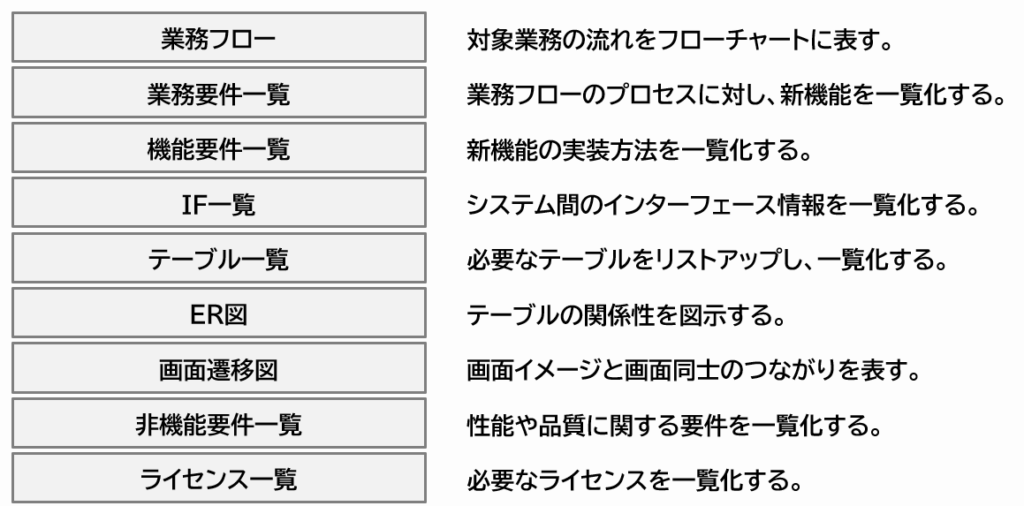

要件定義の実施と成果物一覧

まずは、プロジェクトの目的や背景を整理し、要件定義の対象範囲を明確にします。その上で、成果物として何を作成するかを決定します。

これにより、関係者間で共通認識を持ち、スムーズな進行が可能になります。

要件定義の成果物を作成

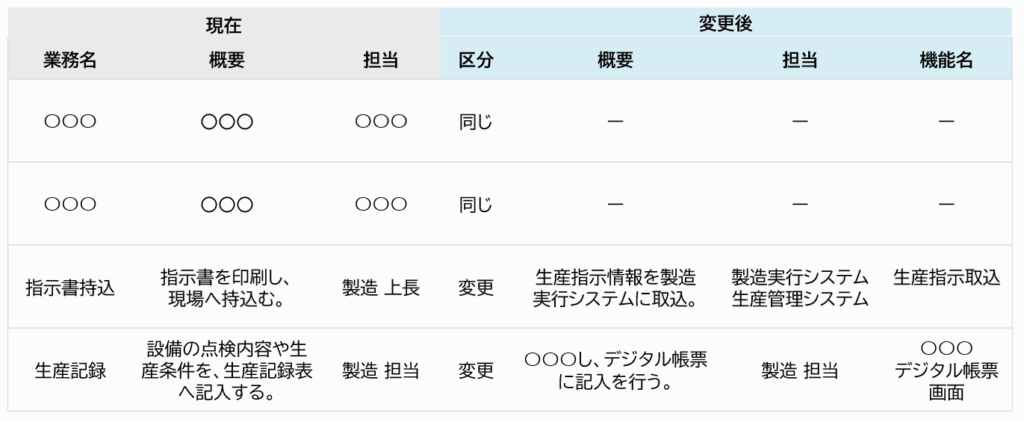

業務要件一覧

現状把握フェーズで実施済みの業務プロセスの一覧に対して、施策後に必要となる新機能を洗い出します。

これにより、業務のどこに改善が必要か、どのような機能が求められるかを明確にできます。

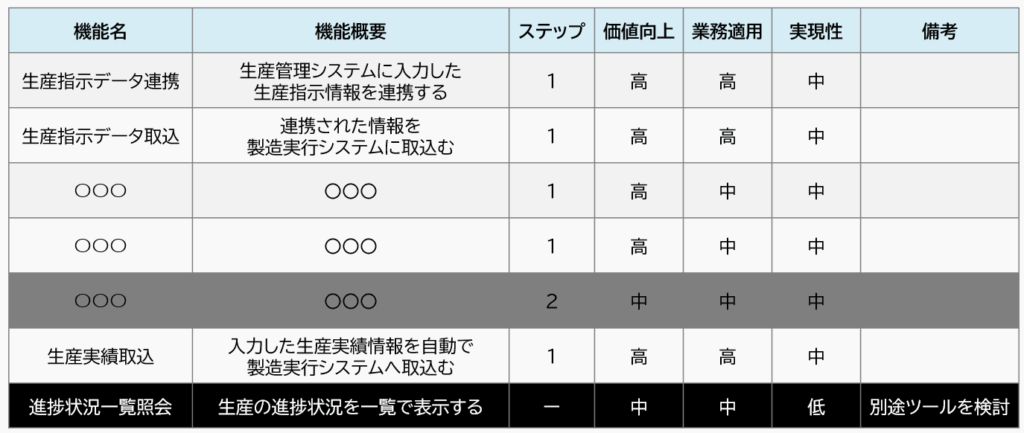

機能要件一覧

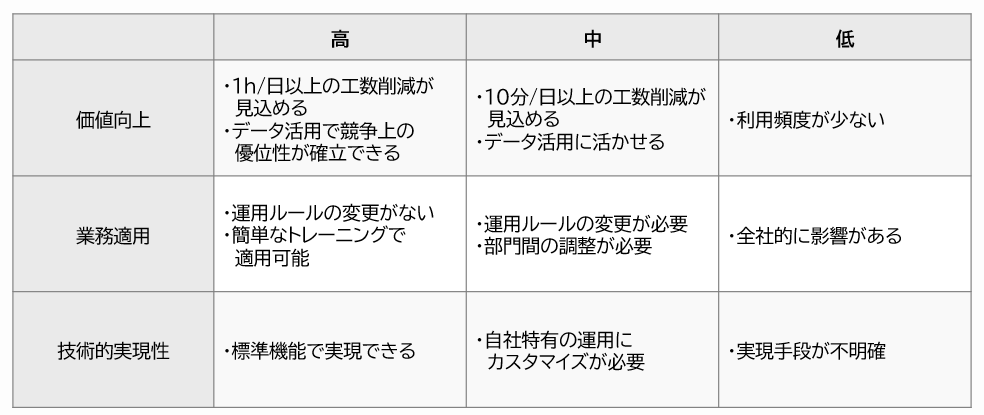

新機能を業務プロセスから更に詳細な作業単位で整理し、優先順位を付けながら一覧化します。

ここでは、どの機能を先に開発すべきか、どの機能が業務にとって重要かを判断するステップが重要です。

優先順位をつけるための基準も明確にしておきます。

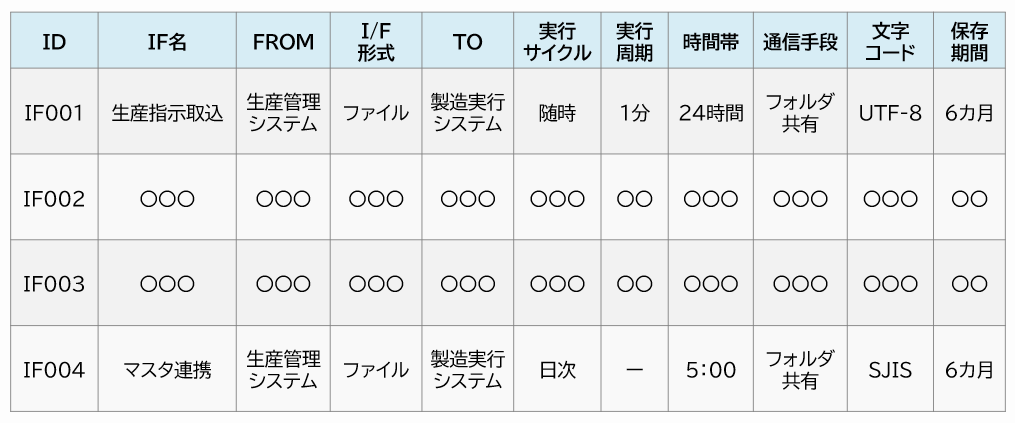

IF(インターフェース)一覧

関連する他システムとの連携方法を検討し、インターフェース一覧を作成します。

これにより、システム間のデータの流れや接続方式を明確にし、開発時のトラブルを未然に防ぐことができます。

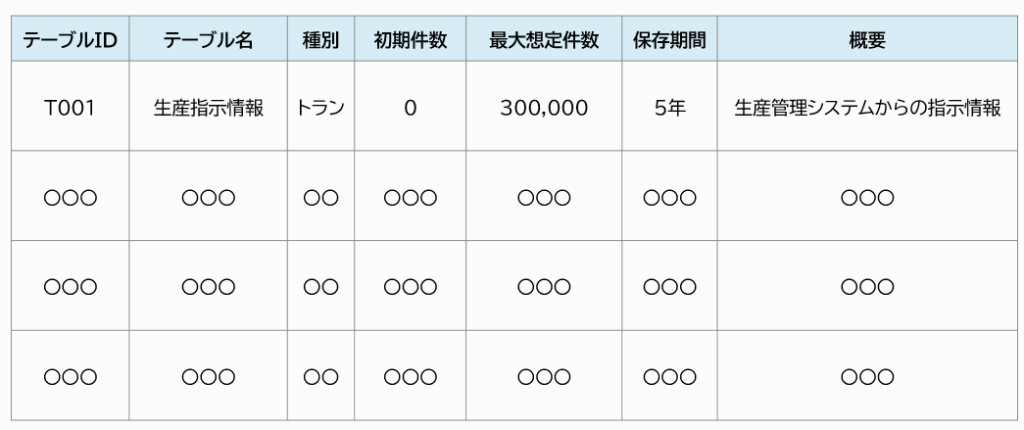

テーブル一覧

システム内で使用されるテーブルの役割を一覧化し、データ構造を視覚的に把握します。

これにより、データの整合性や管理方法を設計段階で明確にできます。

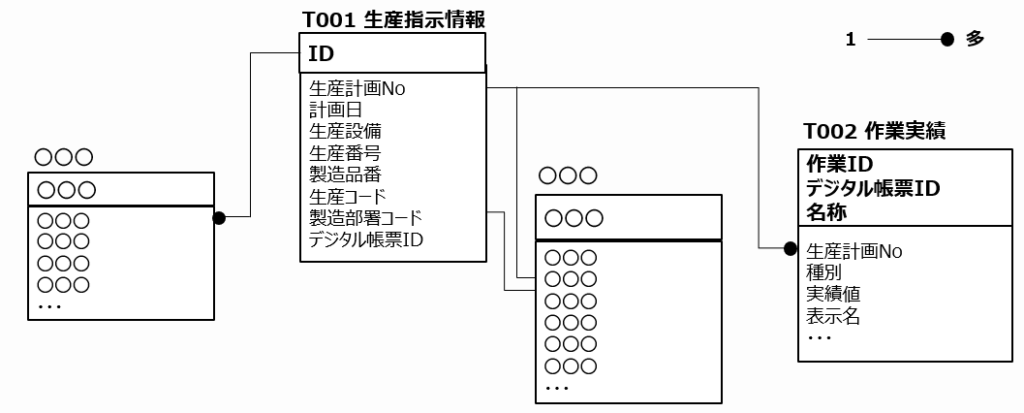

ER図

テーブル間の関係性を図示することで、データ構造の全体像を把握します。

ER図は、設計者だけでなく、関係者全体がシステムの構造を理解するための有効なツールです。

まとめ

要件定義は、単なる仕様書作成ではなく、業務課題の本質を捉え、最適なシステムを設計するための重要なプロセスです。

各ステップを丁寧に進めることで、施策の成功率を高め、長期的な運用にも耐えうるシステムを構築することができます。

次の記事はこちら

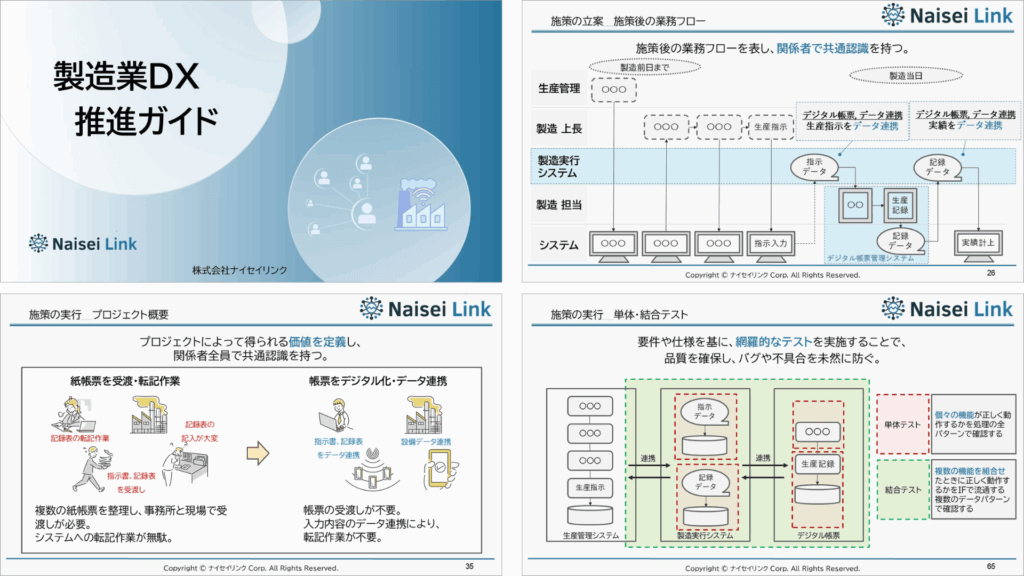

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。