システムの外注依存によるベンダーロックインやブラックボックス化により、開発や運用コストが高止まりし、システム導入の費用対効果が悪化しているケースが目立ちます。

そのため、外部委託ありきではなく、業務部門と密に連携し、現場ニーズに即した改善を素早く実装できるシステム内製化に注目が集まっています。

要件定義や設計段階から社内の人材が深く関与し、品質と柔軟性を確保し、社内の人材で試行錯誤を繰り返しながら高頻度でリリースを行える体制を築いていくことが重要になります。

この記事では、システム内製化の段階的な進め方についてご紹介します。

システム内製化の課題

システム内製化というと、ノーコード/ローコード開発ツールを導入して、DXを推進していく例が目立ちますが、システム開発をツールありきで進めていくとプロジェクトが失敗する可能性がとても高くなります。

システム開発の対象業務プロセスが、導入したツールの標準機能では実現ができず、本質的な業務改善に繋がらないということになりかねないからです。

そうならないためにも、システムを作りこむ前に業務改善する上で必要な機能を洗い出してから、ツールを選定する必要があります。

しかしながら、全ての機能を実現するには、専門性の高いIT技術が必要になることが多く、既存人材だけでの対応は難しくなるケースが多々あります。

また、IT人材の採用は難しく、既存人材の育成にも長い期間がかかります。

システム内製化の戦略

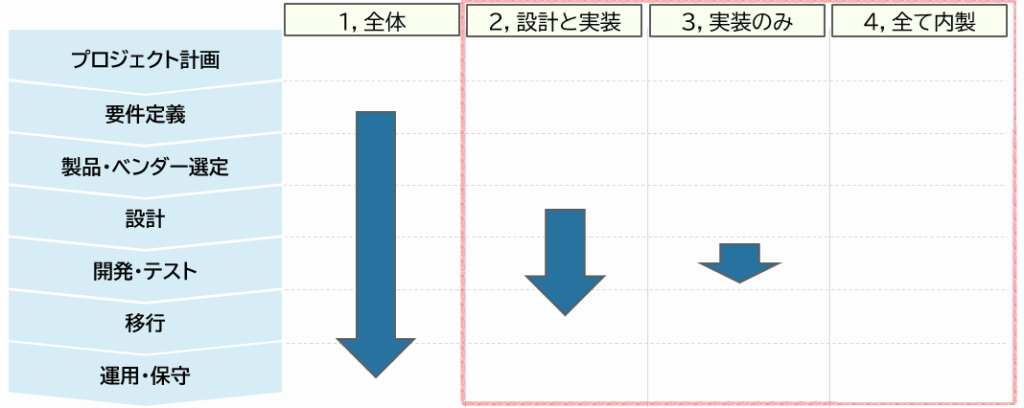

まずは、システム開発の全てを内製化しようとせず、事業や組織を深く理解した社内の人材で現状の把握をしっかり行った上で、必要な機能を洗い出し、どのようなシステム構成にすべきかを検討していくことから始めるべきです。

その結果、ツールのカスタマイズ等でプログラミングが必要になれば、コーディングの部分だけを専門家に任せるといった戦略が必要ではないでしょうか。

施策を実行する際に外注する範囲は、プロジェクトの難易度により異なりますが、「2,設計と実装、3,実装のみ、4,全て内製」から選択します。

段階的な内製化の進め方

システム内製化による製造業DXの進め方を以下の5つのステップに分けて捉えています。これらのステップを順に踏むことで、単なるデジタル化ではなく、本質的な変革を実現することが可能になります。

各ステップの具体的な進め方は、「現場視点のDX推進シリーズ」として全12記事に渡って紹介していますので、ぜひご覧ください。

内製開発力の強化方法

専門性の高いIT技術を外部に頼る場合、現場ニーズに即した改善を素早く実装できるシステム内製化を実現するにはどうしたらいいでしょうか。

相性がいいのは、準委任契約になります。専門性の高いIT人材を自社内に確保することができ、突発的な仕様変更等に柔軟に対応することができるため、社内の人材で試行錯誤を繰り返しながら高頻度でリリースを行える体制を築いていくことが可能になります。

また、開発のスキルを習得・蓄積しながらシステム内製化を進めることができ、将来的には自社のみでシステムを開発・運用できるようになる足がかりとなります。

まとめ

システム内製化には、現場ニーズに即した改善を素早く実装できる柔軟性を確保し、自社の業務を熟知した社内人材による本質的な業務改善を行えるメリットがあります。

一方で、専門性の高いIT人材の確保や育成は難しい状況にあります。

内製化を進めるポイントは、いきなり全てを内製化しようとせず、事業を熟知した社内の人材で現状の把握を行った上で、必要な機能を洗い出し、どのようなシステム構成にすべきかを検討していくことから始め、専門性の高いIT技術が必要な部分だけを専門家に任せるといった戦略が必要になります。

弊社では、お客様とともに歩む伴走型の開発支援を通じて、社内に開発ノウハウを蓄積し、将来的なシステム内製化の実現をサポートする伴走型開発支援を行っております。

初期支援から徐々にフェードアウトしていくことで段階的な自立支援を促すことも可能となっております。

ご質問・ご相談などがございましたら、どんな小さなことでもお気軽にご連絡ください。

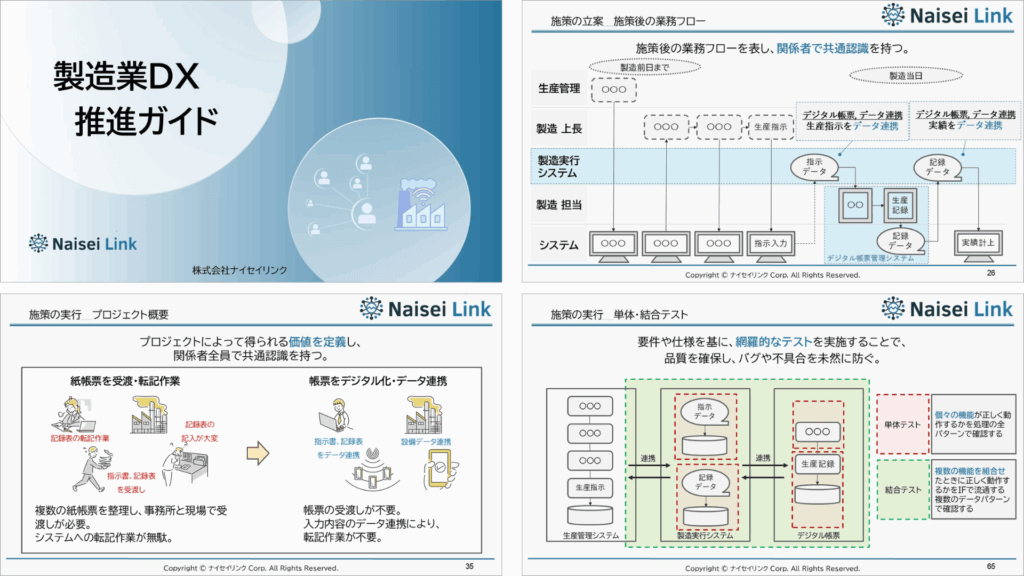

製造業DX 推進ガイドを無料でダウンロードできます。

このガイドは、製造業のDXを推進するための実践的な知識とツールを提供し、企業が競争力を高めるための道筋を示します。全72ページに及び詳細に解説しています。ぜひダウンロードして、製造業DXの成功に向けた第一歩を踏み出してください!

主な内容

- 業務改革DXとは

-

顧客や従業員にとっての価値を向上させるための基本的な考え方とアプローチを紹介します。

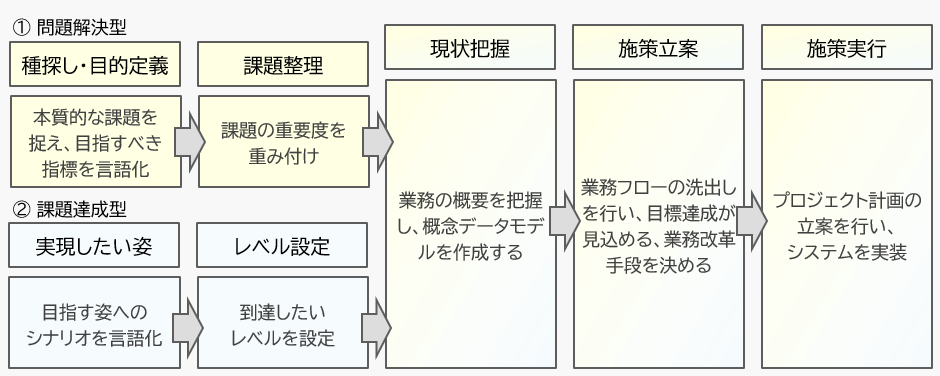

- 実現したい姿を決める

-

問題解決型と課題達成型の2つのアプローチを用いて、短期的および長期的な視野から課題を取り扱います。

- 現状把握

-

業務の全体概要を図示し、プロセスを洗い出して定量的に把握します。

- 施策の立案

-

業務フローの現状と課題をフローチャートに表し、解決アプローチを選定します。

- 施策の実行

-

プロジェクト計画書の作成から、開発・テスト、移行、運用・保守までの具体的なステップを示します。